20220212 第二次線上讀書會

「神諭計畫」—1950年代臺灣與聯合國的邂逅

2024 Oct 24 從國史館檔案看台美關係

時 間:2022年2月12日(六) 19:30─21:30

主題:「從史料看臺美關係(2)」

子題:「神諭計畫」—1950年代臺灣與聯合國的邂逅

1950年代初期,中華民國據守的外島是亞洲火藥庫,一如今天的烏克蘭。這時,美國和英國希望由聯合國來調停國共雙方,於是啟動了「神諭計畫」,但是卻為蔣中正嚴詞拒絕。為什麼蔣要嚴詞拒絕?美國又是怎麼應付的?之後對臺灣的影響為何呢?

這段時間我們知道,在臺灣,我們面對許多相對的挑戰,譬如說,今天總統府發表烏克蘭的情勢緊急,有一些新的宣示。實際上,在70年前在臺灣,我們也面對跟今天烏克蘭一樣,甚至更加緊張的局勢。那面對這樣的緊張局勢,當時的政府在蔣介石總統的領導之下,它到底做了什麼事情?這些事情美國又是怎樣的對應?對後來的臺灣,又有怎樣的影響?我想這是我們研究歷史,鑑往知來的一個非常重要的部分。

說老實話,對於兩蔣,在臺灣的評價是非常兩極化,稱讚他們的人就把他們說得非常地偉大,投入非常龐大的資源來紀念,甚至於說現在民進黨也不斷地在認為說尊蔣是要顧及外省族群的情感,至少是服從或倡導反共保臺的精神。但是實際上來講,對臺灣人來講,我們想要知道的是,他們不斷地被認為是反共保臺的象徵,這在一個研究者來講,是責無旁貸,有必要讓大家知道他們到底是怎麼在反共?怎麼在保臺?他們的反共保臺是怎樣的思維邏輯?那這些做法有沒有更好的替代作為?還是說大家就是認為他們在反共保臺,實際上是真的在反共?真的在保臺嗎?如果是真的在反共、真的在保臺,那這些做法真的是很有效嗎?這些是我們希望透過原始的史料來討論的。

上一次的讀書會(2022/01/11),我們講到1950年代美援剛開始在臺灣的各種發展,那一次我們提到,美國的艾森豪總統1952年當選,1953年就職之後,其實蔣中正認為艾森豪總統,因為他在選戰中的政見是要結束韓戰,結束韓戰這件事情對蔣中正來講是相當的疑慮,因為韓戰的爆發讓美國第七艦隊進一步地協防臺灣海峽,把臺灣重新納入美國的防禦圈,因此中華民國可以說是在臺灣得到了重生。因為如果沒有韓戰爆發的話,根據現在解密的文件,大概在1950年的夏季之前,美國就預判中共就要奪取臺灣了,所以就已經發布了希望能夠在當年夏天之前,在臺灣所有非必要的美國人、美僑,都要撤離臺灣。這個就跟現在拜登發佈說,現在烏克蘭的美國僑民都要最好趕快離開,是同樣的概念。臺灣也曾經在歷史上面對到美國宣布說要從臺灣撤僑,所有不相干的美國人最好趕快離開臺灣的這個情況,那是在1950年的6月,情況可以說是非常危急。雖然說在1949年的10月,我們打贏了古寧頭戰役,但是古寧頭戰役並沒有像後來一般宣傳的,給臺灣或者是給國際間相當的信心。也就是說,中華民國的命運,並不是像我們一般常聽到的,從古寧頭戰役之後,就所謂的穩定下來,實際上來講,還是處於一個相當的不安定的狀態,因為在1950年海南島就被中共奪去,它的面積是比金門大幾百倍。所以中華民國的命運,其實在1950年代,可以說是被認為已經走到了歷史的盡頭。但是韓戰爆發,當時的杜魯門總統決定實行警察行動,聯合國通過了譴責北韓為侵略者的決議案,組成了聯軍,協助南韓對抗北韓,同時也決定援助在臺灣的中華民國,中華民國就等於得到了新生。

可是杜魯門總統的任期到1952年為止,艾森豪總統在競選的時候,他的主要政見就是要結束韓戰,那蔣中正當然認為說,如果美國結束了韓戰,那是不是對臺灣的安全的承諾,還是對這個區域的軍事協防又會予以終止?所以他當時非常的緊張。在艾森豪當選之後,為了要安撫臺灣的緊張,也是要告訴中華民國說,美國協防臺灣反共的立場沒有所改變,因此艾森豪總統派了他讀軍校時候的同學符立德將軍,當時他已經退役了,組成了一個特使團訪問臺灣。這個特使團不只是傳達艾森豪總統的訊息,同時也高度傳達了美國政府對當時中華民國政府在臺灣的治理的關心之處。這個關心,第一個就是軍費預算的運用,以及軍援的使用情況,第二個就是對於臺籍人士是不是還有不平等的待遇。因為美國認為,如果中華民國政府不能夠把軍援有效地運用,妥善地規劃自身的防務,有效地運用美援物資,對在臺的臺籍人士又有不平等的待遇,這樣的話是沒有辦法作為美國可靠的盟友。這在上次的讀書會講得很清楚,就是符立德特使團訪蔣,以及美軍顧問團在美國政府的支持跟訓令之下,跟蔣中正總統的相對互動。(從1954年艾森豪特使符立德訪台看當時台美關係的幾個面向) 符立德特使團訪蔣之後,雖然他這個訪蔣的過程對國民政府持非常高的姿態,但是也正面肯定並且強化了彼此之間的合作關係。因此中華民國在臺灣的統治就隨著艾森豪總統積極的善意而穩定下來。

但是這時候在亞洲又發生了一個非常重要的事件,那就是越南戰爭的停火。1954年,北越跟法國在北越的奠邊府進行了一場決定性的會戰,這場決定性的會戰是以北越─就是胡志明所領導的越南勞動黨,後來改名為共產黨─的勝利而告終,法國決定退出北越。法國退出北越之後,1954年在瑞士日內瓦舉行了一場重要的國際會議,就是由法國、北越,還有當時的南越,還有中國,參加了這場日內瓦會議,決定了越南劃分為兩個國家,以北緯17度線為界,北邊叫做越南民主共和國,南邊叫做越南國。越南戰爭對臺灣的影響可以說是非常重大,但是這個日內瓦會議,最重要的就是中華人民共和國,當時它雖然還沒有取得聯合國的中國代表權,可是已經具有參加日內瓦會議的資格。因為當時法國跟美國認為中華人民共和國是越南重要的鄰國,對於越南未來的命運以及領土的劃分,應該要具有一定的話語權,所以中華人民共和國受邀參加了日內瓦會議,跟美國同時坐在會議桌上。這個當然就讓在臺灣的中華民國非常地緊張。所以很多朋友一直認為在1971年的2758號決議案之後,中華人民共和國才取得國家的地位,或是國際上的合法性,這個老實講其實不是很正確,中華人民共和國老早就是一個國家了,而且美國始終也承認它是一個國家,這個在它跟中華人民共和國建交之前,就已經開始了。

在日內瓦會議之後,毛澤東認為中國的國際地位得到了更進一步的確立,所以又強化了他解決臺灣問題的信心,當時他最重要的目標,就是要拔除中華民國政府所據守的外島,這個又跟一般人的認知不一樣,一般人總認為說,好像外島─以前是包括大陳島、舟山群島、甚至包括廣東的一些離島,當然還有金門、馬祖,好像是說中共故意留在中華民國的手上,形成所謂內戰的格局。如果說金門、馬祖被中共奪回,那好像中華民國就只剩下臺灣,於是臺灣就獨立了,所以中共不會想這麼做,所以就把這些島嶼故意留在臺灣的手裡。但是實際上,這個至少在1950年代的時候並不是這樣,中共是極力想要拔除國民政府所據守的這些外島,很簡單地,就是要把在中國大陸所進行的中國內戰,要進行到底,要拔除國民黨的一切勢力。所以在所有中華民國據守的外島,當時都有或大或小的武裝衝突,包括海戰、空戰,以及許許多多的交火。

臺灣方面當然也希望利用這些外島,做為滲透、攻擊中國大陸的前線的基地,特別是金門跟馬祖,因為蔣中正一直存有反攻大陸的念頭,但是這個反攻大陸,說老實話,很多人說蔣中正是要反攻大陸,其實反攻大陸對他來講,也是像黏土一樣,可以拉、可以捏,可圓可扁。因為在韓戰爆發之初,美國跟聯合國曾經有一度面對軍事相對失利的情況,特別是在1950年的年底、1951年的年初,中共參戰之後,把聯合國軍一度壓制到了南北韓分界線北緯38度線,朝鮮半島上,聯合國軍跟中共可以說是陷入苦戰。當時為了要減輕聯合國軍的壓力,美國曾經希望蔣中正能夠攻打海南島,就是說蔣不是要反攻大陸嗎?那他可不可以這個時候去攻打海南島,給予中共壓力,逼它必須要分兵防守華南,這樣就可以減輕在朝鮮戰場上,美國跟聯合國所接受的壓力。(反攻大陸與海南島計劃)

那蔣中正對於美國示意他、允許他反攻大陸,尤其是海南島,他的態度是不願意!他根本不願意。美國方面當然也勉強諒解說臺灣方面表達說實力還不夠,而且攻打海南島需要相當大的支援,從臺灣要航渡到海南島,並不是一件很容易的事情。所以蔣中正當時對於美國曾經一度支持他反攻大陸,雖然是海南島,但是至少也是中國大陸的一部分,可是他拒絕。從此之後,美國就認為他反攻大陸老實說就是一個政治宣示而已,並不是真的這麼積極,但是至少不能明白戳破這一件事情。而且中華民國當時據守的這些福建、浙江沿海的外島,又是中共所要拔除的對象,雙方的軍事衝突非常地激烈。所以美國就希望在亞洲建立一個類似北約組織的聯盟,讓中國不敢輕舉妄動,可是英國堅決地反對這個新的組織納入臺灣,其實就跟今天的烏克蘭情勢非常的類似。當然英國也不希望中國奪取臺灣,但是亞洲國家以英國為首,當然他們也都不希望中國奪取臺灣,但是也不希望捲入中共跟臺灣的衝突。這一點是非常清楚的。他們當然不希望共產黨多得一塊土地,可是也不願意為了防衛臺灣而戰。這對美國來講,美國的態度比較折衷,就是說如果共產黨要繼續多獲得一塊土地,美國當時基於國際盟主的領袖責任,世界警察的道德心態,也不會希望臺灣淪入共產黨的手中,所以對於臺灣的防衛,在美國國內相對來講是比較有共識的。

但是對於國民政府也就是中華民國所據守的外島,美國的態度相對來講就比較保留。一方面來講,外島離中國大陸近,離臺灣遠,所以這個地方的軍事情勢,對中華民國政府相對是非常劣勢。如果要協助中華民國保衛外島的話,第一個就是捲入國共的內戰,第二個是中華民國防守外島其實是非常困難,在軍事上來講。蔣中正固守外島是作為一個反攻大陸的象徵,也就是說他要利用外島作為不沉的登陸艇。現在在臺灣,很多人說美國視臺灣為不沉的航空母艦,其實真正影響美臺戰略思維的是,蔣中正一直想把外島視為是不沉的登陸艇。因為要反攻大陸,從臺灣運送軍隊橫渡臺灣海峽,攻打大陸,當時根本沒有足夠的船隻。所以蔣中正的希望就是在金馬外島部署大量的軍隊,先把軍隊放在金馬外島,然後只要反攻大陸的話,很快地就可以就近登上大陸,就可以彌補國軍方面船隻不足的問題,所以在金馬就部署了相當大的兵力。但是美國認為,現在把這麼多的兵力放在外島,一方面這些兵力可以說是在中共的炮火的直接威脅之下,而且對防衛臺澎其實並沒有什麼幫助。放太多兵力在金馬,是把他放在一個容易讓敵人消滅的地方,既對防衛臺澎沒有貢獻,同時也增加美國防衛臺澎的壓力跟付出的資源。所以其實美國對國民政府始終堅守外島是非常保留的,認為這些地方其實沒有太大的軍事價值。

因為一方面來講,你們要從那裡去反攻大陸,就當時美國衡量雙方的軍事實力,美國認為這個可以說是一種空想。另外一方面來講,也認為外島如果軍隊太多,蔣中正利用外島作為基地反攻大陸的話,如果戰事失利,有可能讓中華民國整個覆亡。那這個時候美國要不要介入,就變成非常困難的一個問題。美國如果要介入,那就等於全面捲入跟中共的再一次戰爭,那在韓戰之後,其實美國是不大願意再跟中共再發生戰爭,特別是這次如果是在中國大陸的領土上作戰,美國是毫無意願的。但是外島如果蔣中正繼續固守,又部署大軍的話,那美國就時時刻刻有被捲入國共雙方在外島衝突的危險,因此,當時的外島被認為是一個燙手山芋,既會讓美國捲入衝突,但是如果美國不防守的話,對於美國防衛自由世界的態度又是一種非常大的影響。其實跟今天的烏克蘭狀況是非常類似。

最後,英國就想了一個方法,因為知道美國不願意在外島跟中共發生衝突,捲入國共內戰,但是也不能坐視中共把外島全部席捲而去,讓自由世界丟臉,因此英國就建議,讓聯合國來出面。其實聯合國出面處理國共之間的問題,在1950年已經發生過一次,當時蘇聯不斷提出說應該讓中華人民共和國取代中華民國在聯合國的席位。那中華民國這邊就認為中共是侵略者,所以它根本沒有加入聯合國的資格,甚至還在聯合國提出控告蘇聯的所謂控蘇案。蘇聯方面不甘示弱,就提出一個反提案,叫做美國侵臺案,就是美國侵略臺灣,因此要聯合國派人來調查美國是不是有侵略臺灣。這是聯合國跟臺灣關係最直接的一次。那美國當然否認它有侵略臺灣,那美國說它沒有侵略臺灣最主要的依據,美國辯解的理由是,臺灣明明就是在中華民國政府之下,而且中華民國政府在臺灣統治地好好的,怎麼會有美國的侵略這種事?所以在臺灣不斷有人在提說臺灣所謂美屬論、代管論,這在歷史上是完全沒有任何根據的。

後來聯合國開會的時候,英國當時作為代表,就是希望說,最好中共跟中華民國在這邊共同坐下來談,來討論說到底美國有沒有侵略臺灣。結果這就讓中共有一個進入聯合國的機會,當時我們就非常緊張,認為說聯合國最好不要提到臺灣這兩個字,一提到臺灣這兩個字,對中華民國在臺灣的統治會很不利。

在1950年代初期,1952年、1953年、1954年,這個問題又再度浮出檯面,就是外島是國共雙方衝突的焦點,美國是守不想守,丟又不能丟,英國就說,那這樣子的話,最好是聯合國來調停國共雙方在外島停火,簽訂一個國際協議,這樣就可以讓外島停火,美國就不會再有這種要守也很難守、不想守,要丟也不甘心丟的這種情況。其實跟今天烏克蘭是一模一樣,今天國際間也是希望說俄國跟烏克蘭簽訂一個停火協議,避免大家介入─其實不想介入,但是也不能坐視戰爭發生的這種困局,所以說是一模一樣的。

那英國提出這個想法,其實美國非常有興趣,但是英國當時因為它已經承認中華人民共和國,所以英國建議,如果由英國直接在聯合國提出的話,中華民國一定會激烈反對,所以最好找一個亞洲的小國家,能夠提出希望由聯合國來調停國共雙方在外島的停火案;那這個國家最好是跟中華民國是有邦交的,中華民國就會比較放心;最好又是英國可以充分控制的,最後找到的就是紐西蘭。因為紐西蘭是大英國協,而且相對來講離這個區域非常遠,而且紐西蘭當時跟中華民國是有邦交的,所以就請紐西蘭出面向聯合國提出,希望聯合國出來仲裁國共雙方,就是中華人民共和國跟中華民國在外島停火,讓美國跟英國不必單獨肩負在那個地方阻擋中共的責任。

美國覺得這個想法不錯,是一個可以接受的方案,而且聯合國本來就是維持世界和平,聯合國出來仲裁停火,當然是一個可行的方法。但是蔣中正其實對這個是非常反對,因為他認為外島跟反攻大陸這個政策是連在一起,非要維持反攻大陸的宣示跟準備不可。那為什麼蔣中正總統一定要維持反攻大陸的政策?第一個,他主觀意願上來講,中國國民黨敗給了中國共產黨,敗退到臺灣來,主觀意願他當然希望復仇,恢復中華民國在中國大陸的統治,所以這個主觀意願當然是很堅強的。第二個,當時中華民國在臺灣要維持高壓統治,反攻大陸是最重要的理由,因為表示戰爭還沒有結束,所以我們還是要維持戒嚴、戰時體制、動員一切的資源。如果不講反攻大陸的話,就等於是內戰結束,當然就沒有理由再維持這個戒嚴的戰時體制,所以這其實是一個非常重要的原因。那臺灣長期的戒嚴,在反攻大陸的國策之下,就變成一個振振有辭的理由。

但是後來蔣經國接掌政權之後,其實已經表示停止反攻大陸,當時強調的口號是「三民主義統一中國」、「三分軍事,七分政治」,但是既然已經不要說是真正去反攻大陸,連這種宣示上都不再強調反攻大陸,那蔣經國還維持戒嚴一直到1987年,我認為這一點就是現代人為什麼會這麼歌頌他,我覺得這是說不過去的。因為蔣中正說反攻大陸所以要維持戒嚴,勉勉強強還有那麼一點理由,可是蔣經國的時代都已經不要反攻大陸了,那為什麼還在維持戒嚴?這個就是不打仗,但是要維持戰時體制,這是非常奇怪的事情。在蔣中正的時代,至少反攻大陸是維持戒嚴、戰時體制的一個重要的理由。

第三個原因,這在當時沒有人敢講,但是其實是很重要的,就是要維持在臺灣統治的正當性。因為中華民國政府是全中國的政府,大陸是中國的一部分,所以如果不反攻大陸,就是不盡責,就等於否認自己是中國的政府。因此只要中華民國政府堅持說我們是中國唯一的合法政府,那收復大陸這塊中國的土地,就是責無旁貸的事情。如果說不反攻大陸的話,就等於是說你作為中國的政府,又不去收回中國的土地,那這個中國政府就是假的中國政府。所以站在蔣中正總統的立場來講,他所領導的政府是中國的合法政府,那當然就是要積極收復中國的土地。

如果大家理解這個概念,就會覺得很奇怪:那今天這個中華民國政府是中國的什麼政府?如果它是中國唯一合法政府,那它應該積極去收復中國土地;可是現在在臺灣沒有人覺得說我們要去收復中國的土地,就是中國大陸,那中華民國到底是什麼?如果它是中國的政府,那當然應該收復中國的土地;但是如果它不想收復中國的土地,那它可能就不是中國的政府。像日本的政府,它當然就不會去收復中國的土地。但是如果它又不是中國的政府,那為什麼又要叫中國,以中國為名呢?所以老實說,很多人認為蔣中正反攻大陸備受批評,蔣經國逐步放棄反攻大陸,說實話,純粹就法理的概念來講的話,蔣經國是更沒有道理,既然不反攻大陸,為什麼還維持戒嚴?為什麼還繼續叫做中華民國政府?然後繼續聲稱自己是中國唯一的合法政府?這個是一個很有趣的問題

還有一個非常重要的原因,蔣中正自己要作為最高領導人,可是畢竟失去了大陸,這個最高領導人,說實在的,是一個敗軍之將,實在是無顏面對所有的人。在臺灣,我們現在對蔣中正總統是非常尊敬,還有中正紀念堂,甚至還有政府的高級官員一直認為說,外省族群心裡面的偶像,或是他們的信仰,就是兩蔣,所以不要去拆除蔣的銅像,以免傷害榮民、傷害外省族群、傷害他們的信仰,這種話在臺灣其實是甚囂塵上。可是實際上就當時的史料的揭密,其實當時撤退到臺灣來的外省族群,並不是真的那麼支持蔣中正總統,因為大家都看到了大陸末期那種金融、政治各種混亂的情況,誰要負主要責任?在當時來到臺灣這些外省人心中,其實誰要負主要責任,他們是非常非常清楚的。現在臺灣如果一直有人在說外省族群就是尊蔣,所以我們要尊蔣以免撕裂族群,這個老實講是陷外省族群於不義。因為外省族群比起當時臺灣的本土臺灣人,對蔣中正總統,尤其是孔宋家族的這種反感,不見得很低,很多人是目睹了最後的那種用人唯親、裙帶關係、朝令夕改等等,各種非常混亂的情況。

但是蔣中正來到臺灣之後,還是不斷地當自己是最高的領導人,他自己也知道很多人,甚至包括陳誠都不見得滿意,那他憑什麼坐在那個位子上?所以他一定要講反攻大陸,因為既然要反攻大陸,「除了我以外,任何人有領導跟中共大戰的那個威望嗎?」如果不反攻大陸的話,那老實講,陳誠也可以當最高領導人,甚至連顧祝同都有機會當最高領導人,何應欽也未必不能當最高領導人,因為他也當過行政院長。但是如果要戰,才必須要領導定於一尊,他才有繼續坐在那個最高領導人的位子的資格。就好像現在在臺灣,各個政黨之中,是不是有些政黨也喜歡強調說,我們團結在領袖之下,因為我們現在環境很艱難?就是芒果乾,所以我們還是要團結內部,其實芒果乾的始作俑者是蔣中正總統。

還有一個反攻大陸的重要理由就是,自己一再維持連任最高領導人,他要自圓其說,因為如果不反攻大陸的話,大家在臺灣安定下來,他就沒有理由一直連任領導人。「當時1948年,大家選我當總統,那現在為什麼我一直還在當總統?因為沒有辦法改選,不是我這個人這麼戀棧。那反攻大陸之後就可以改選了啊!我就可以不用戀棧了。所以換句話說,反攻大陸不是為了我個人,反而是我個人不想戀棧,所以我才要反攻大陸,讓我自己可以有辦法改選。」

所以反攻大陸這件事情,老實說是有非常多對內對外的理由,除了消滅共產黨的反共以外,還有很多在國民黨鞏固在臺灣統治的,不管是可以說的理由,或不能說的理由,並不是像大家覺得說他們主要目標是在反共,反共只是目標之一,最重要的是要鞏固統治。

最後一個,其實在我們上次的讀書會有講到符立德訪華團,中間有一位麥克尼先生,他是美國陸軍部的次長,他提出了一個非常長的問卷裡面,有約略講到,就是說,反攻大陸雖然對臺灣人─其實也包括外省人,實施戰時戒嚴體制,但是蔣介石跟國民黨高層也知道,臺灣人對國民黨突然加諸於臺灣的統治,很多人其實不見得滿意,那反攻大陸就是外省人全部要回大陸啊!反攻大陸之後我們就回去了,你們臺灣人就可以恢復自由了,所以大家還是來支持反攻大陸吧。所以反攻大陸對內對外,有很多可以說的理由跟不能說的理由。那大家聽了就知道,反共只是反攻大陸的其中一個部分而已。其實這些事情都有非常多的史料可以證明,但是我們的線上讀書會時間有限,所以只能擇要說明。

所以這就是為什麼要堅持反攻大陸。雖然現在很多人說所謂反共保臺,其實是有很多內外的目的。當然內外的目的反映出來,既然要演戲就要演得像,所以就要把很多的軍隊放在外島,要維持反攻大陸的形象;那把很多軍隊放在外島,老實講,毛澤東就要把這些外島從你手上拔掉,因為毛澤東也怕萬一你真的反攻大陸怎麼辦?你跑上來了,我總是要對付你。所以毛澤東要拔掉外島,那我們就要固守外島,最後結果頭痛的是美國啊!美國想,不管你反攻大陸是演戲也好,是真的也好,總之你就是必須要抓住那些外島,那毛澤東就總是要在那邊張牙舞爪,所以外島就成了當時美國跟中華民國關係裡面,最最頭痛的一個問題。所以如果能夠在外島停火,由聯合國來討論外島問題,至少可以讓外島的戰爭威脅降低,所以美國當時其實是願意支持這件事情。

但是蔣中正對美國一直對外島說三道四,希望他不要再守外島,蔣中正就對這個很反對,因為第一,他不希望聯合國多討論任何跟臺灣有關的事情,聯合國最好通通都不要談到臺灣。為什麼他不希望聯合國討論臺灣?因為聯合國裡面有蘇聯,聯合國討論臺灣,蘇聯加進來的話,對中華民國絕對沒有任何好處。

所以現在臺灣很多人在說希望聯合國介入臺灣的問題,在那個時候,我們還有聯合國否決權地位的時候,都不想要聯合國來介入臺灣問題了,因為有蘇聯;現在聯合國五個常任理事國裡面,哪一個跟我們有邦交?沒有嘛!所以現在臺灣還有很多人還在說要聯合國介入臺灣問題,要結束託管等等,那完全是沒有意義的事情,因為還有俄羅斯,還有中華人民共和國,這對臺灣來講只有更不利而已。

第二,如果照聯合國的計畫,國共雙方共同討論外島問題,簽訂停火協議,那就是兩個中國了,兩個中國的話,中華民國是中國唯一合法政府這個招牌就不靈一半了,所以這個不行。兩個中國還有一個壞處就是說,臺灣的法理地位就有可能受到衝擊,因為臺灣只有一種可能,要就是屬於中國,要就是不屬於中國,邏輯上不會有第三種可能。那如果說臺灣不屬於中國,那就是臺灣獨立了,那中華民國在臺灣就沒有基礎。那臺灣如果屬於中國,那如果說又有兩個中國,那臺灣要屬於哪一個中國?這就增加了統治臺灣的節外生枝的情況。所以不能有兩個中國,就必須只有一個中國,才有辦法讓國民政府在臺灣能夠繼續統治下去。所以為什麼在兩蔣時期長期反對兩個中國,長期反對各種在國際間讓我們有一些國際地位的這些安排,就是因為這對統治臺灣這件事情是會有衝擊的。

第三個就是說,如果外島停火,那外島停火了,他也不可能從外島派兵去攻大陸了。就是說連相互炮轟這都要停,你怎麼可能還在外島派軍隊去攻打大陸?那外島的意義就喪失了,就不利於他繼續宣傳反攻大陸的政治路線。因為既然連外島都要停火,你說我們跟中共還能打仗嗎?一定不行嘛!那我們跟中共如果在聯合國要求下停火,那還談什麼反攻大陸?所以只要外島停火,就等於是反攻大陸被聯合國禁止了;不管有沒有實力,法理上都被禁止了,就不利於他繼續宣傳反攻大陸的政治路線,而且影響臺灣的軍民士氣,因為大家就知道反攻大陸是不可能的。

可是,各位朋友想想看,如果是站在一個臺灣人的角度,如果聯合國出來協調說,中華民國跟中華人民共和國在外島停火,聯合國介入協調,並且做出保證,站在臺灣本土的人的立場,這件事情是好還是壞呢?倘若在那個時候,在外島烽火連天的時候,聯合國介入調停,要臺北跟北京共同坐下來談外島停火的問題,然後在聯合國的監督之下停火,對美國來講就覺得很好啊!因為美國可以介入,又不用戰爭,停火協議簽訂之後,基本上來講就是衝突結束。這個是美國外交的基本原則。

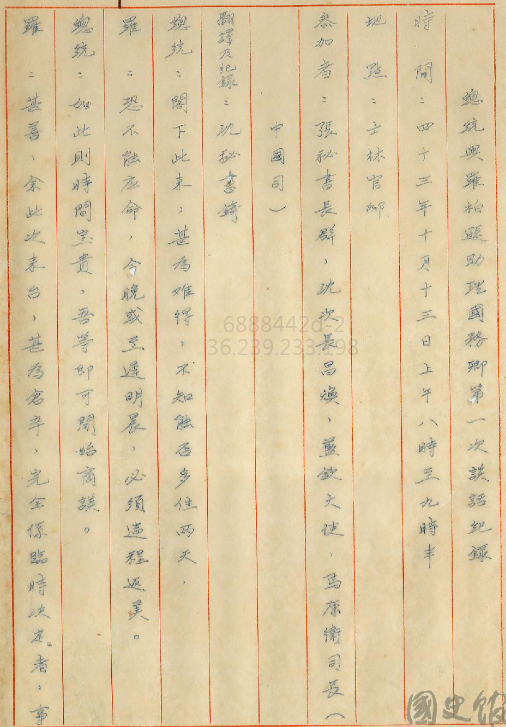

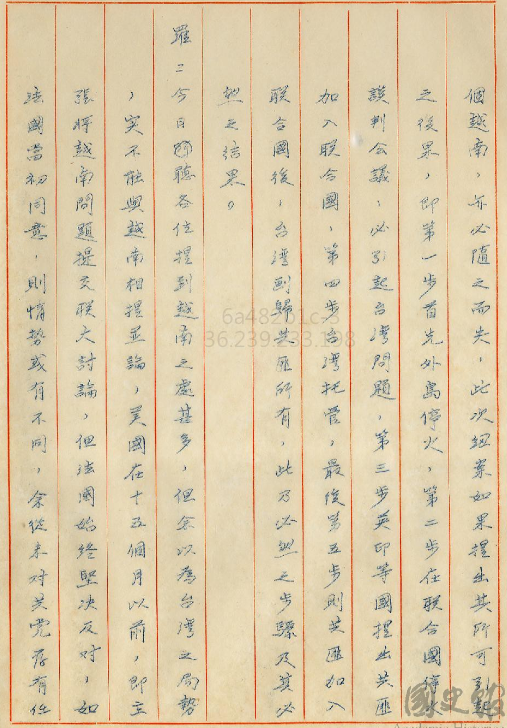

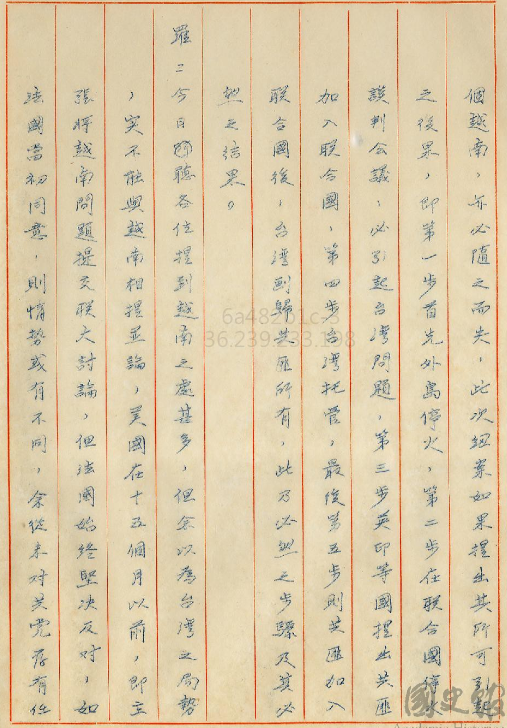

在這個時候,美國當然也知道蔣中正非固守外島不可,但是蔣中正固守外島這件事,也不是美國可以輕易叫他放棄的,但是英國的建議又非常有吸引力,那美國怎麼辦呢?於是在1954年10月13日,美國就派了當時的助理國務卿羅柏遜來到臺灣面見蔣中正,來跟他討論這個問題。這個就是今天我們要看的國史館的檔案內容。

羅柏遜先生這個人,他是美國的職業外交官,其實也是一個對中華民國、對於國民黨政府,相對來講是比較支持的人物。當時在美國討論是不是要處理臺灣的外島問題的時候,美國軍方幾乎全部都反對協防外島,認為外島只會讓美國捲入非常不利的戰爭,因為那個地方離大陸太近,美國要在離中國大陸那麼近的地方跟中共作戰,在軍事上是非常不划算的。可是這位羅柏遜先生,他是文人,是外交官,他力排眾議,當時他說,我們如果不守外島,外島可能馬上就丟掉了,這對我們自由世界、對美國的外交顏面,其實是一大妨害。而且他認為蔣中正固守外島,作為一個國家的領袖,放棄土地也是很難接受的。所以他其實對中華民國政府、國民黨政府,是非常友好的。因此當時的美國國務卿杜勒斯就說,好吧,既然如此的話,那你就擔任我的特使,代表我到臺北直接跟蔣中正談,特別要跟他講紐西蘭這個案子的事情,因為紐西蘭要提外島停火,你去聽聽他到底怎麼說,傳達一下我們的意見。

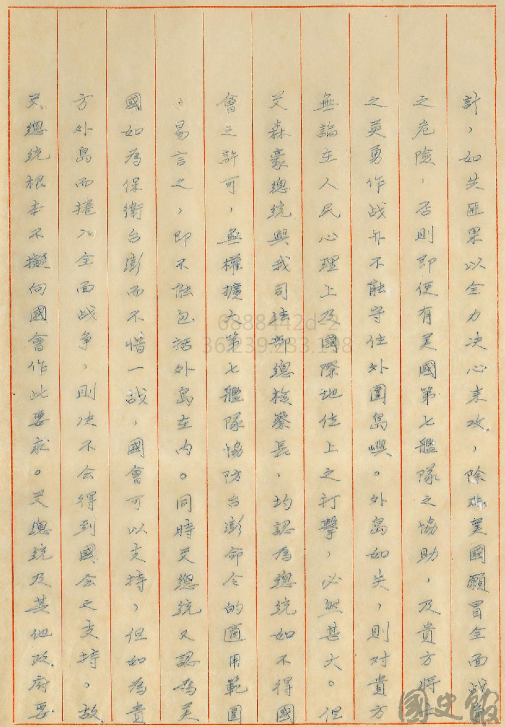

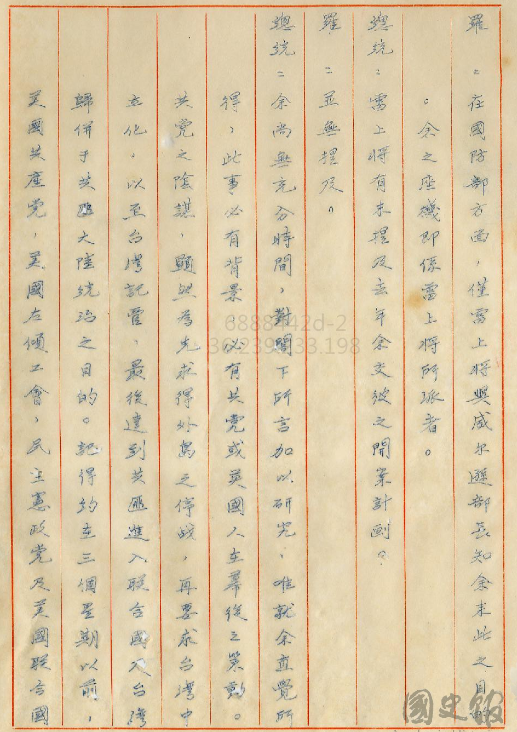

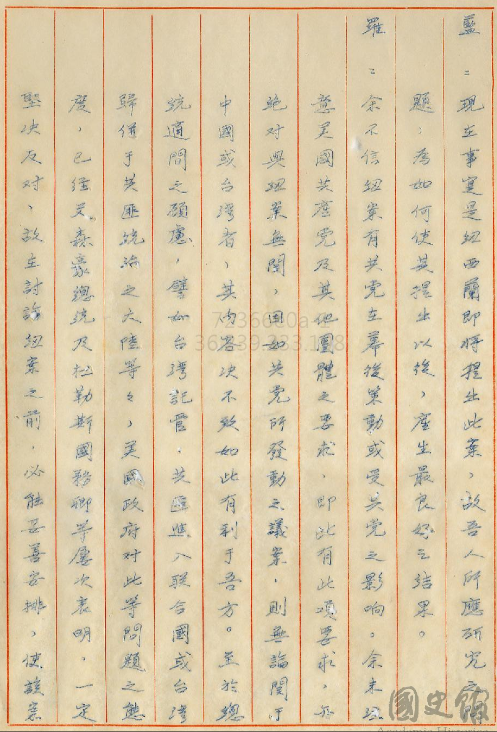

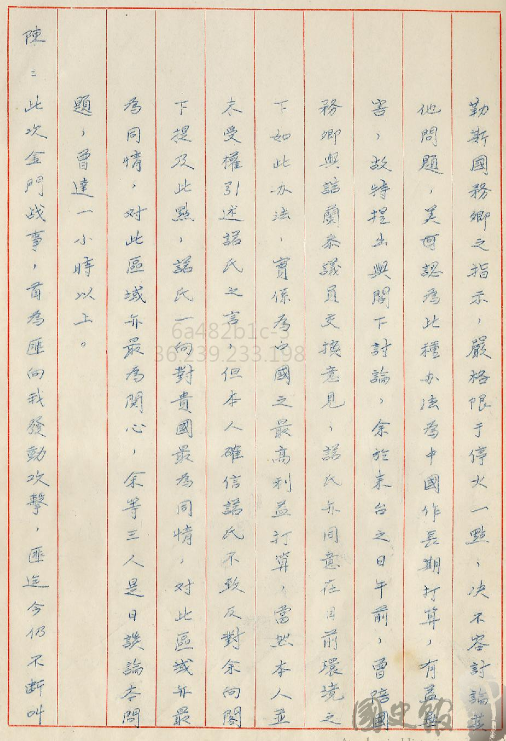

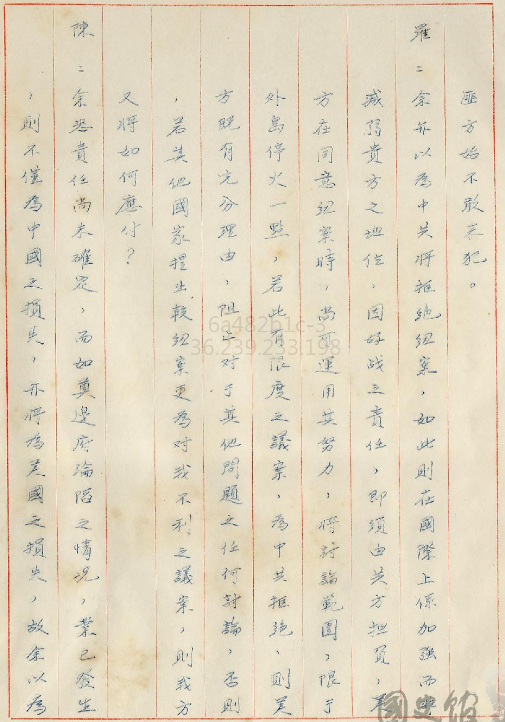

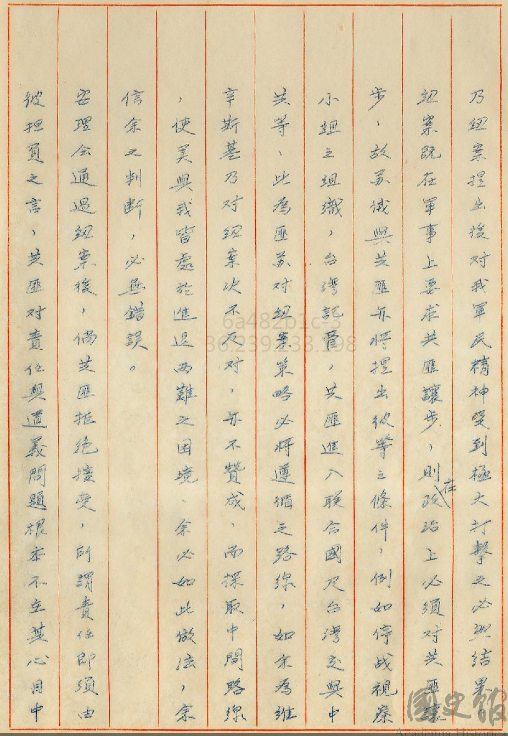

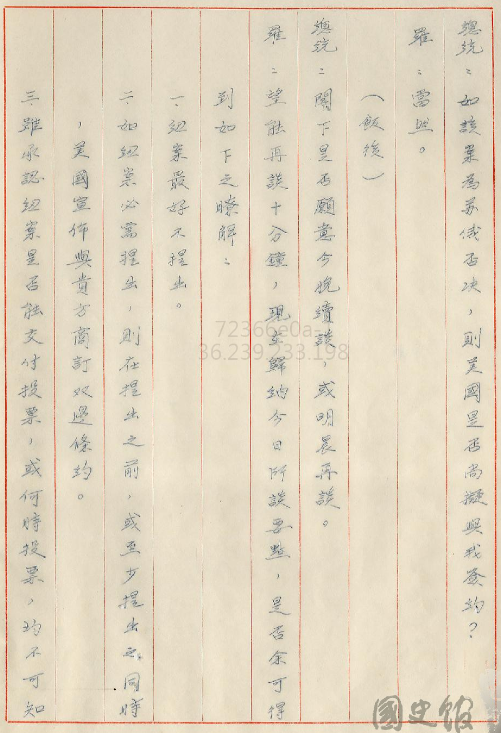

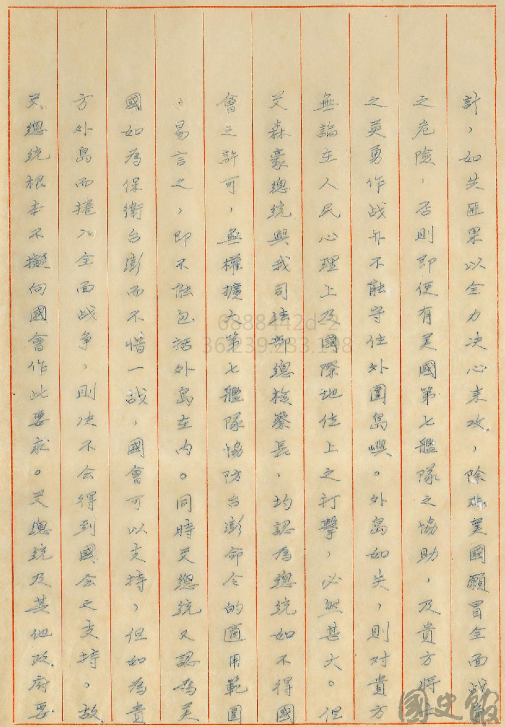

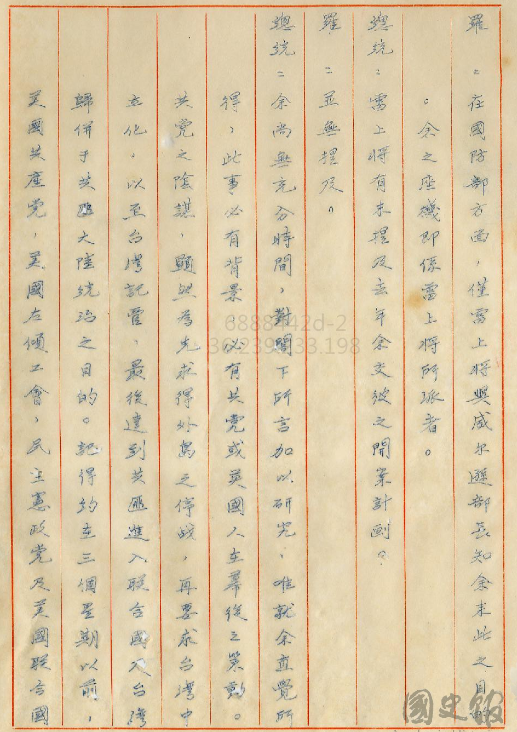

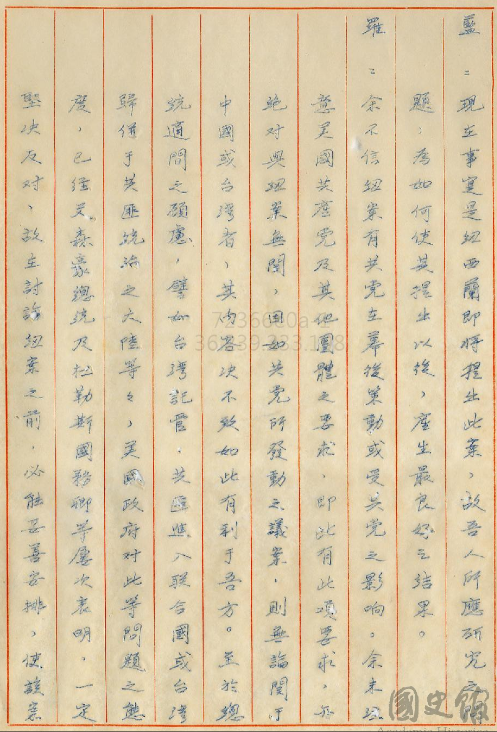

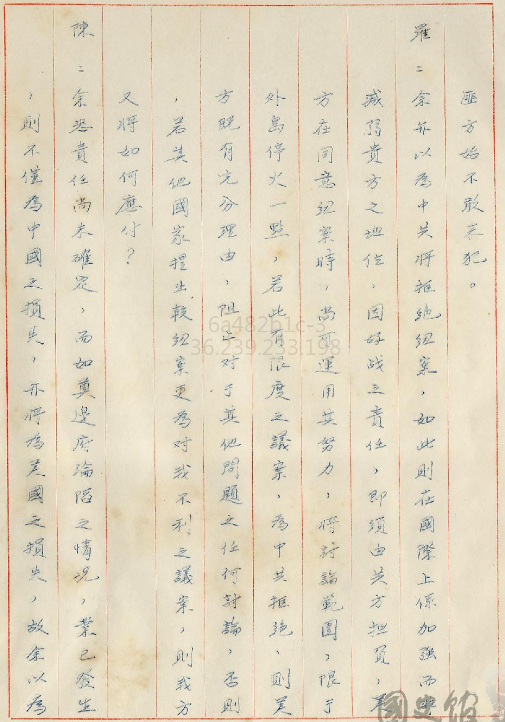

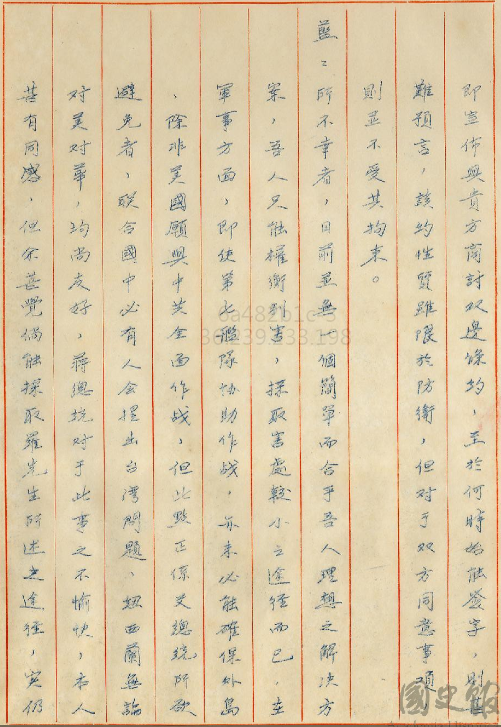

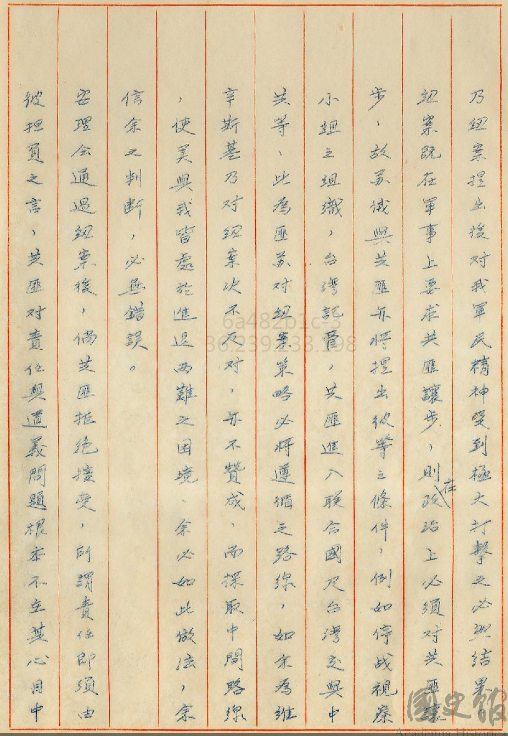

(1)

(1)

說實話已經是美國對我們很大的善意了,因為羅柏遜先生其實是一個非常支持我們的人。於是在1954年10月13日,羅柏遜先生就來到臺灣。蔣中正當然很歡迎他來,就說:「你現在很難得來了,是不是可以多住兩天?」但是羅柏遜就說:「沒辦法,對不起!我今天晚上就要趕快回去了,必須要趕快返美。那為什麼我這次來臺非常的倉促,完全是臨時決定的。」其實老實講,他可不可以待久一點?當然可以呀!他是什麼身分的人!這又是何等重大的事情。他為什麼要這樣講?其實這就是在外交上表示說事態緊急,希望你們趕快跟我們達成協議。

所以我們的讀書會,我有一個想法,就是我們要用知識來守護臺灣!那怎麼樣用知識來守護臺灣?就是我們作為一個現代的臺灣人,希望大家都能盡量理解外交、國際關係一些基本的原理原則。特別是這些操作的策略、運作的方式,不要總是把國家想成是一個單一的個人,覺得他會怎麼樣就會怎麼樣,中間沒有什麼系統性的因素、結構性的因素。

(1)

(1)

羅柏遜先生來,就是一種外交的策略,表示說美國一方面派一個對你們很支持的人;羅柏遜在中華民國還在大陸的時候,他就在美國駐中華民國的大使館,在南京,他就擔任代辦的工作,所以其實很熟。那他說不能待太久,蔣中正就說,好吧,不能待太久,那我們就趕快開始商談。羅柏遜就說:「這次因為發生一個新的問題,因為時間很趕,美國政府派我來跟總統當面商討,就是說,紐西蘭政府在聯合國安理會中,提出貴國外島停火案。根據聯合國憲章,如果在世界某地發生戰事,危及國際安全與和平,那在會員國提出之後,安理會就要受理。紐西蘭在研擬這個案子的時候,曾經跟美國政府商榷,美國政府認為此案有利無害,所以希望在紐西蘭政府提出的時候給予支持。美國政府一向認為外島很重要,應由貴國繼續保有。」意思就是說,我們沒有說一定要你們從那邊撤退,

(1)

(1)

「但是根據我方軍方人士之估計,如共匪果以全力,決心來攻,除非美國願冒全面戰爭之危險,否則即使有美國第七艦隊之協助,加貴方將士之英勇作戰,亦不能守住外圍島嶼。」意思就是說,你們是守不住的。「外島若失,則對貴方無論在人民心理上或國際地位上,衝擊必然很大。但是艾森豪總統認為,總統如果沒有得到國會的許可,無權擴大第七艦隊協防臺澎的適用範圍」,也就是說,不可以包含外島在內。那如果說,美國為了保衛臺澎而不惜一戰,國會可以支持,但是如果要為了貴方外島而捲入全面戰爭,絕不會得到國會的支持。」意思就是說,外島是你們的,這個我們沒有反對,所以也沒有什麼臺灣地位未定;外島是你們的,OK,可是你要我們美國為你們外島而戰,這個國會是不會通過的。現在紐西蘭馬上就要提案了,很急啊,所以我要在他們提案之前,趕快來跟你報告,表示我們還是要聽你的意見,重視你的觀感。

其實老實講,紐西蘭什麼時候提案,美國有沒有辦法影響?當然可以啊!其實是美國跟紐西蘭要演戲,但是就說現在紐西蘭要提案了,我們現在知道了,要趕快來跟你講。其實臺美關係這種相互演戲的情況還是蠻多的。

(1)

(1)

(1)

(1)

那在這個情況之下,羅柏遜就繼續說了:「紐案如果提出,如果通過了,那共方又接受,那最好,雙方都停火,那外島當然還是留在貴方控制之下,所以暫時使外島的防衛問題獲得解決。如果紐案提出之後,被蘇聯否決;或者是通過,但是被中共拒絕,那麼對你們也沒有什麼損失,那蘇聯跟共匪就是和平的罪人,將來戰爭的責任就是由他們來負責。」所以如果通過,對你們有好處;不通過,老實講對你們也沒有壞處,反而壞人是他們。然後「美國政府也曾顧慮到,在紐案提出之後,共產集團方面一定會想要擴大它的討論範圍,所以紐案提出之前,運用美國在聯合國的勢力,拉攏其他的國家,限定討論的內容,除了外島停火之外,不可以涉及任何政治性的問題。」就是說,美國已經知道蔣中正─你們中華民國擔心的是臺灣的法理地位,擔心的是你們的會籍,這些都不用擔心,我們美國政府一定保證不討論這些,除了外島停火之外,都不討論;只是涉及金門外島這些的戰事,已經構成威脅世界安全跟和平的行為,聯合國要求雙方立刻停戰,如此而已。所以說老實話,美國對中華民國的安危,其實是很關心的,當然他們有他們自己的考量,可是能夠為我們想得那麼周到的,老實講也不多了。

(1)

(1)

但是聽到這些話,蔣中正是贊成還是反對呢?

蔣中正聽了之後,他就說:「我們現在沒有辦法對你所說的加以研究,但是就我覺得,這一定是有共產黨在幕後策動,先求得外島的停戰,再尋求臺灣中立化,然後臺灣託管,最後達到共匪進入聯合國,及臺灣歸併中國大陸統治之目的。所以在三個禮拜之前,美國共產黨、美國左傾工會民主憲政黨,都要求外島停火,所以這代表一定是共產黨的陰謀。美國共黨領袖艾德禮訪問匪區的時候,共匪一定也是跟他說這些,所以我不相信只有紐西蘭政府的主張,紐西蘭政府對我們有害無利…」,意思就是什麼呢?他在賣芒果乾,意思就是說,這都是共產黨煽動的。所以他跟羅柏遜先生根本就是雞同鴨講。這就是真正的外交,雞同鴨講。

(1)

(1)

接下來,蔣中正總統又說:「我政府自大陸撤退來臺之後,在過去數年獲得美援,略有進步。」意思就是說,你們對我們的援助稍微有一點進步,我非常感謝你們,但是我知道你們美國的政策,隨時可以變更,尤其最後必須依據自己的力量,請你知道,「現在我們這邊的人,都希望我政府領導復國」,其實這個「政府領導復國」,就是「我」啦!希望我能領導復國。所以「我政府無日不以反攻復國為唯一責任,那美國如果不幫我的話,我就抱定決心,不惜犧牲到底,完成我之職責。如果接受這個案子,海內外同胞對我政府大失所望,自由中國的民心士氣必然立刻消沉,可以斷言。」這是他的理由,這就是那些人講的反共保臺的實質。

(1)

(1)

這個時候,旁邊的沈昌煥先生講話了:「聯合國的決議案,共產黨是可以不接受的,所以你現在調停也是沒用的。共匪如果接受調停的話,必須允許共匪派代表團前往申訴,這就讓共匪製造一個參入聯合國的機會,那蘇俄有可能在提出的時候,既不表示贊成,也不表示反對,採取拖延戰略,使問題擴大。」

所以簡單講,蔣、沈這兩個人就是代表中華民國,面對美國就是在「盧」,你講東我講西。

(1)

(1)

羅柏遜可能也有所準備,於是他就說:「關於第一點,我已經講了,共匪可能不接受,那就代表他好戰。第二點,根據聯合國憲章,在處理提案的時候,應該要公平聽取彼此的申訴,那如果共匪接受決議案,就沒有辦法阻止他們去,那美國必將盡力使共匪在聯合國的申訴範圍限於外島停火這件事情,而不涉及其他政治問題。」那憑良心講,中共是有機會進去的,所以蔣中正先生的判斷也沒有錯,他絕對不要讓中共有機會討論這個問題。

(1)

(1)

藍欽,就是當時美國駐華大使,他說,紐西蘭就要提案了,所以你現在不是反對的問題,你應該要研究他提案之後,怎麼樣產生最良好的結果。我要跟大家報告,藍欽就是外交官,當然他們也都套好了,就是說,現在的問題不是你要反對的問題,紐西蘭就要提案了,現在不是你說這個提案好不好,而是說他提了之後,我們要怎麼辦。這一點是我們在看任何國際事務的時候都是同樣的概念,就是說這件事情如果要發生的話,重點是我們要怎麼因應。

這個時候,羅柏遜就說了:「第一個,我不相信紐西蘭這個案子有幕後策動或受共產黨的影響。」為什麼他會這樣講?因為這是他們串通好的嘛!美國、英國串通好的,怎麼會是共產黨策動的呢?

第二個,「我沒有注意到美國共產黨講什麼東西,如果有,跟這個也沒有關係。因為如果是共產黨發動的議案,不管是關於中國或臺灣,其內容絕不致如此有利於我方。」各位注意到這一點,這是1954年,這個時候,羅柏遜在蔣中正的面前,已經講到中國跟臺灣並立。其實美國的立場就是這樣,當時我們筆記的人也沒有把這個地方改掉,所以這其實是蠻重要的。「至於說總統您的顧慮,臺灣託管、共匪加入聯合國,美國政府對這些事情的態度,艾森豪總統已經表明絕對反對,此該案的範圍嚴格限制於外島停火這一點,你們擔心的事情都不會討論。」

(1)

(1)

(1)

(1)

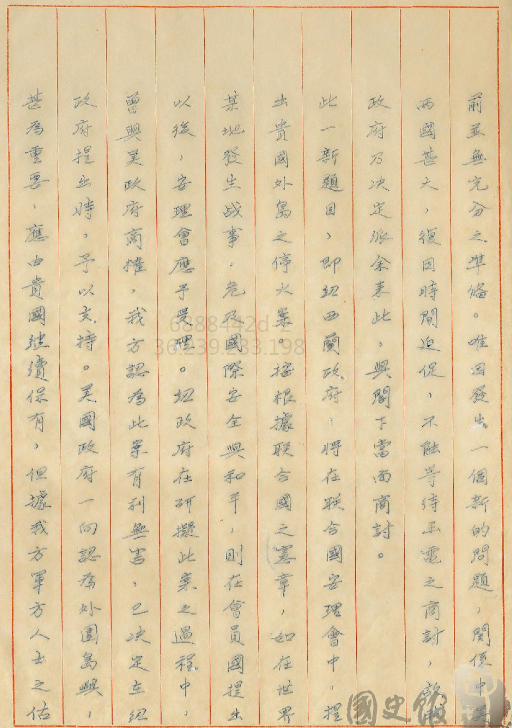

這個時候蔣中正就知道說,紐西蘭要提案,當場叫美國不准紐西蘭提案,這是說不過去的,紐西蘭也是個獨立國家。所以蔣中正的外交經驗還是蠻豐富的,他馬上就不提了,話題一轉:「那至於說我們簽訂雙邊條約的問題,不知道你的上司杜勒斯有沒有跟你講這件事情?」羅柏遜就說:「杜勒斯有跟我講這件事情。他的意思是,我們跟你們中華民國要簽雙邊條約,唯一的困難就是外島,美國不能夠承諾協防外島,只能說它的適用範圍限於臺澎。當然也不必明白指出說不適用於外島,或者折衷一下,保衛臺澎所必須的其他中國領土,含糊其辭,讓共匪繼續瞎摸。但是紐西蘭的案子通過之後,外島防衛就解決了,所以紐西蘭只要一提案,美國政府馬上可以用這個理由來跟你們簽雙邊條約。」意思就是說,我現在來跟你們談這個紐西蘭的案子,不但不是對你們不利,反而是促成簽訂雙邊條約的一個非常重要的推手。蔣中正就說:「既然如此的話,我們還是來談條約的事情吧。」

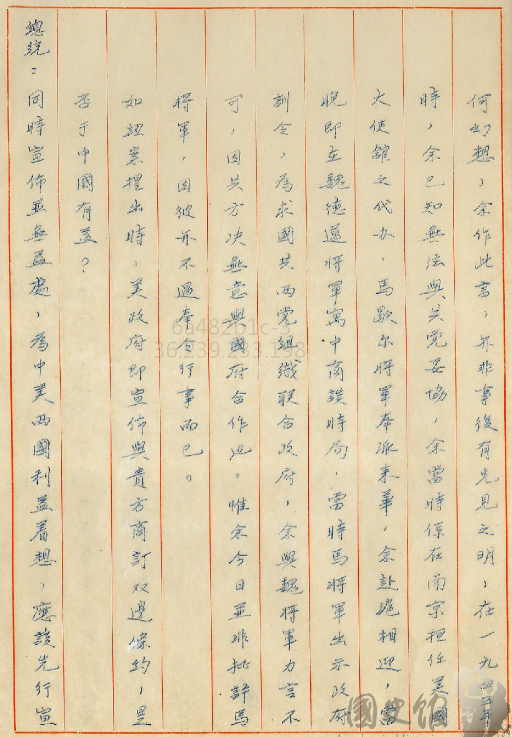

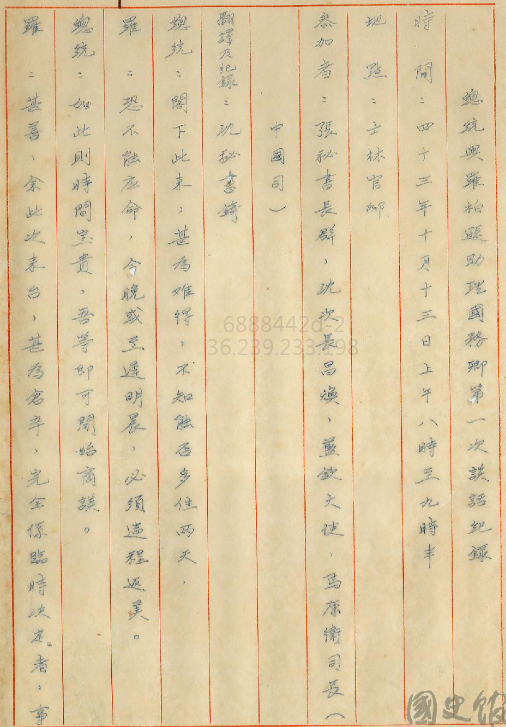

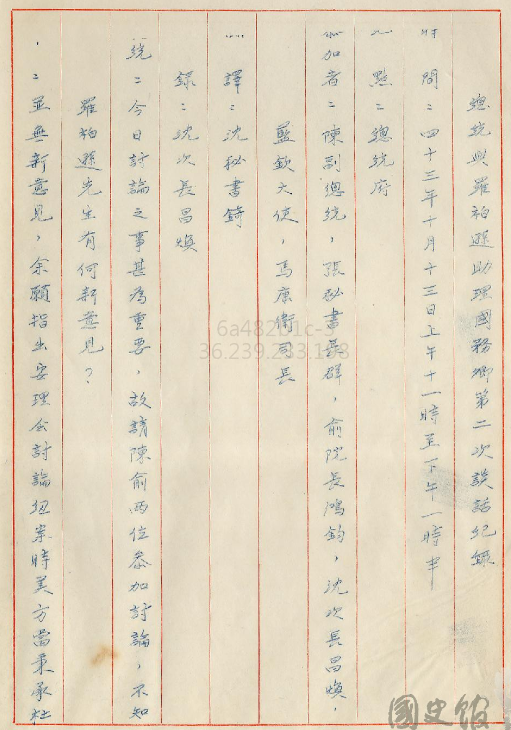

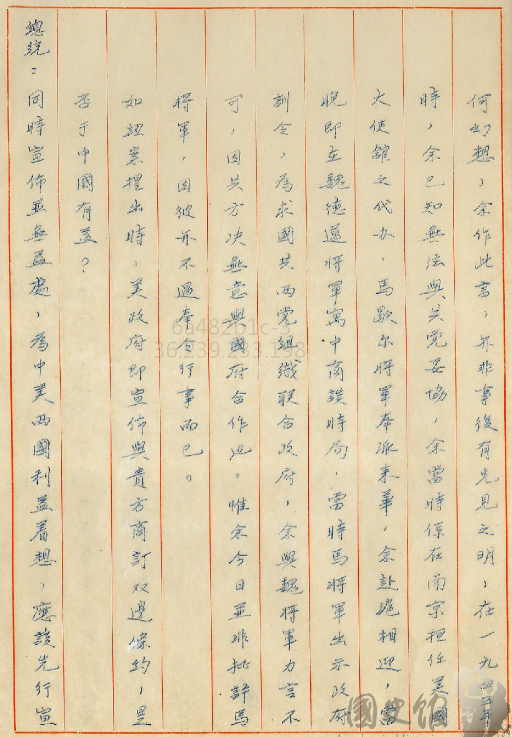

當天他宴請羅柏遜,吃過飯之後,他就叫更多人來了。他叫了陳誠、張群、俞鴻鈞、沈昌煥這些人來一起談。這是同一天的第二次談話。

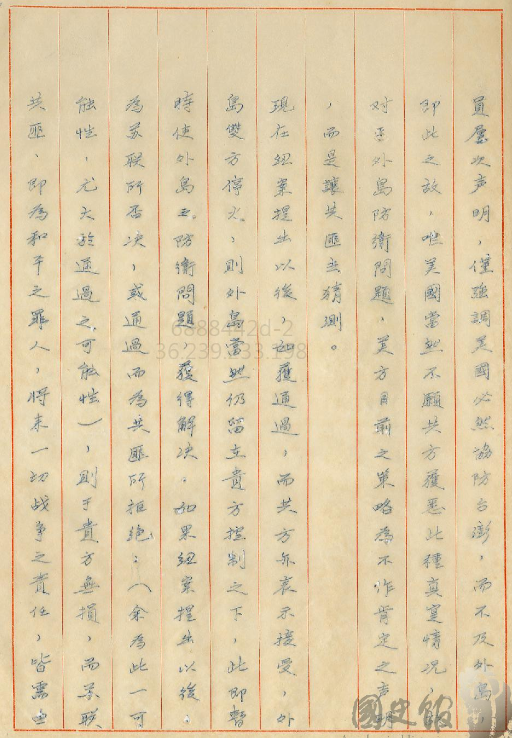

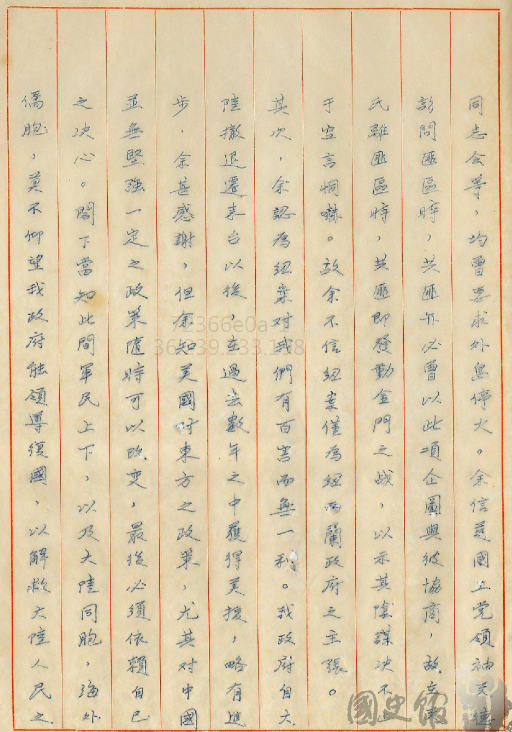

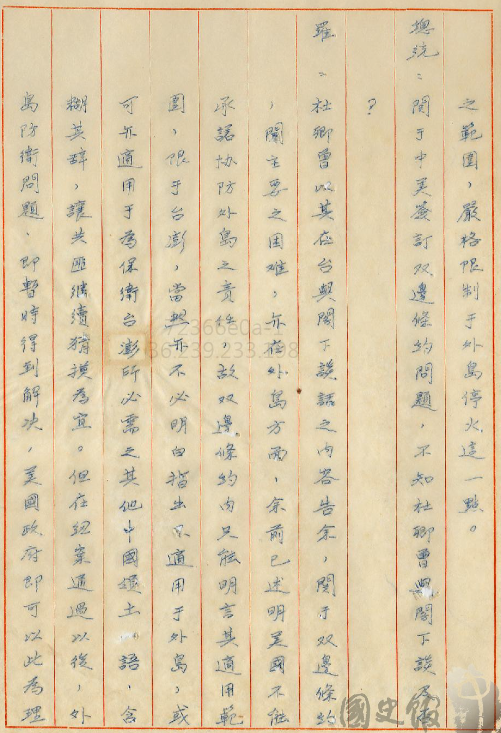

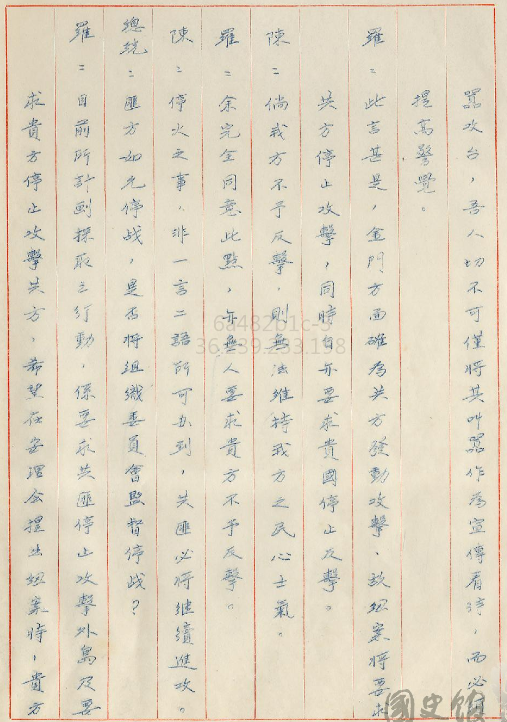

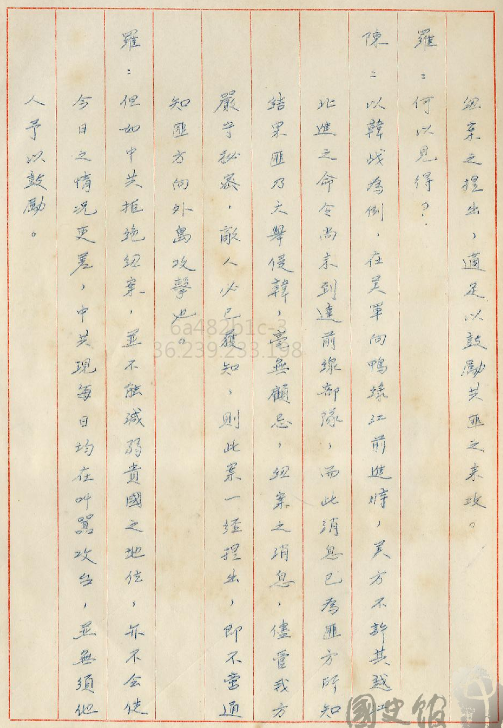

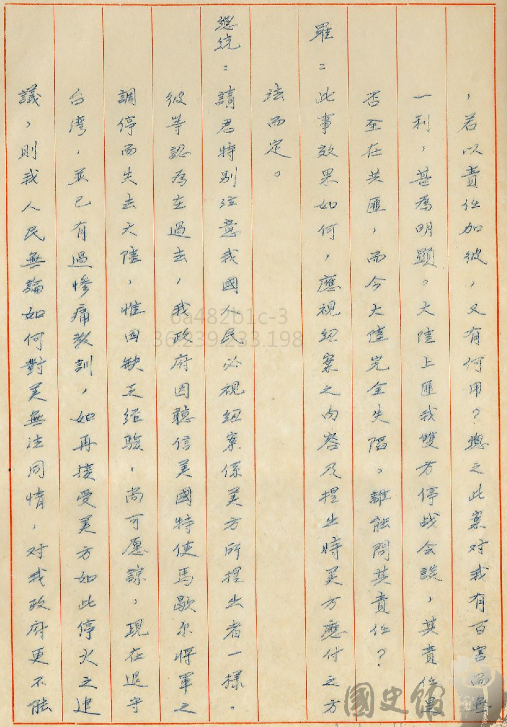

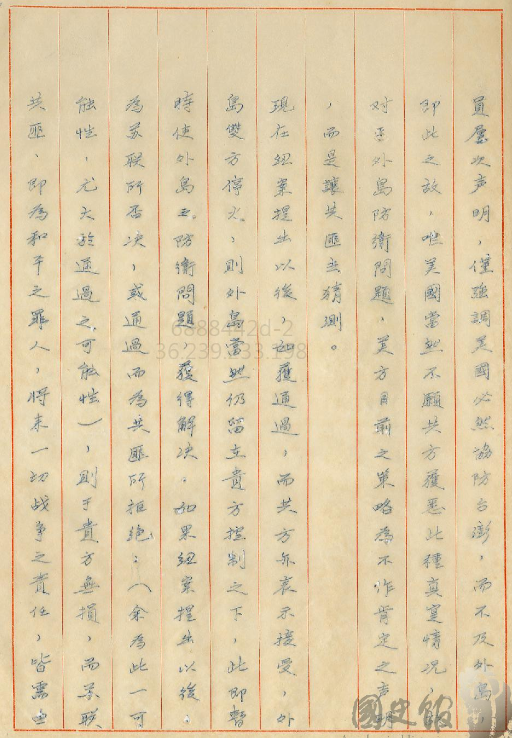

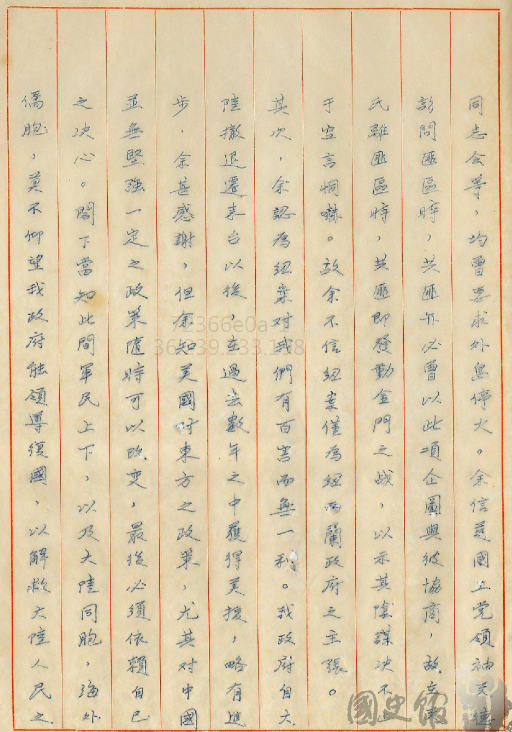

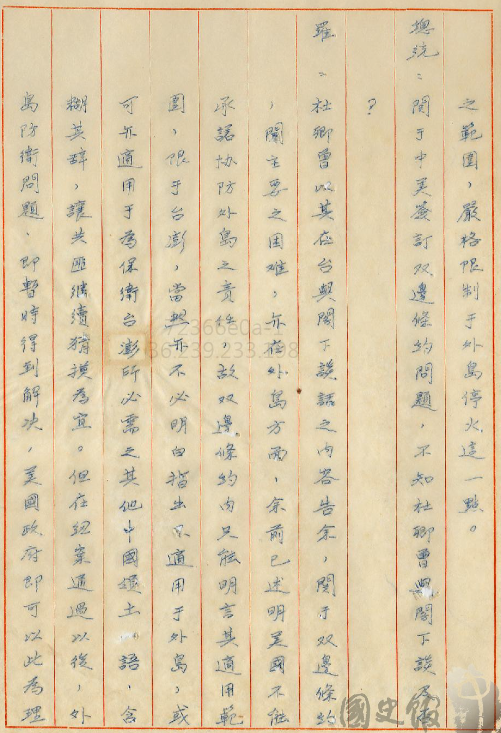

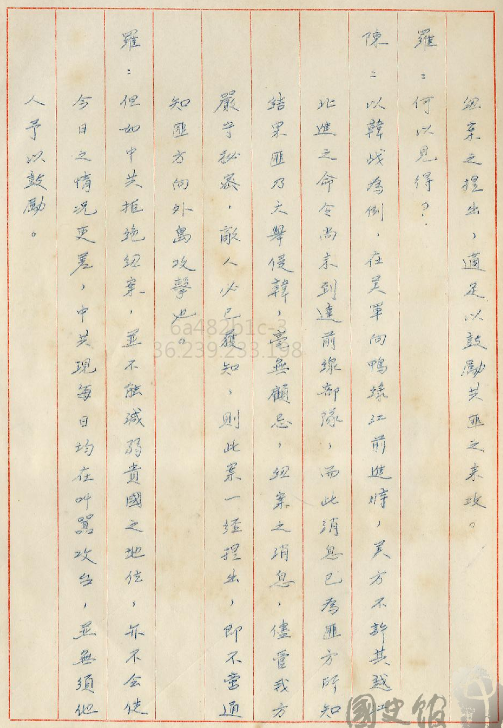

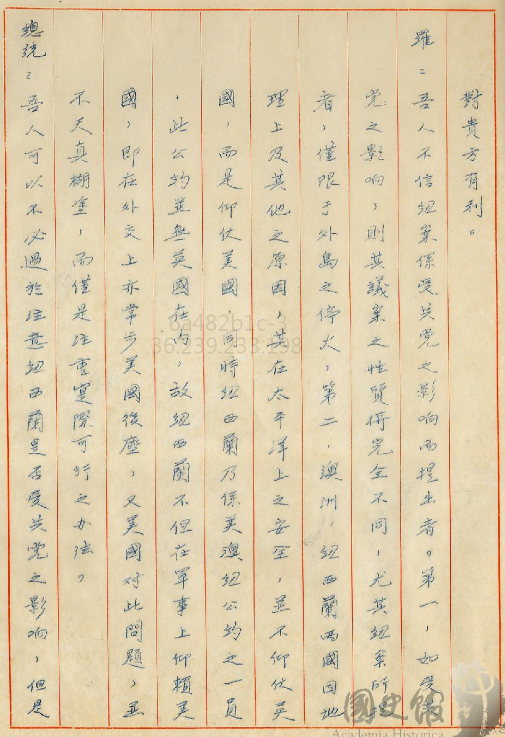

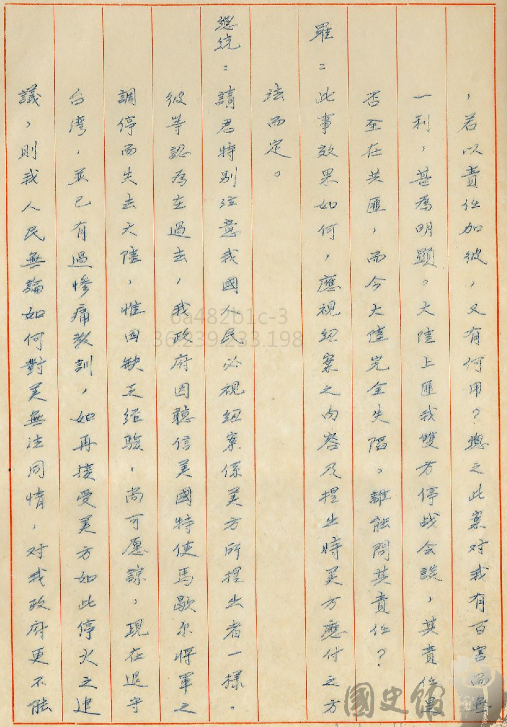

(2)

(2)

蔣中正跟羅柏遜說:「因為我們要談的這件事情很重要,所以我多找了兩個人,一個是我的副總統,一個是我的行政院長。不知道羅柏遜先生接不接受?」這也是外交的禮儀。

(2)

(2)

羅柏遜就說:「我沒有意見。但是因為現在有人新加入,所以我再報告一次,在討論紐案這件事情的時候,美方秉承杜勒斯國務卿之指示,嚴格限於停火一點,絕不討論其他問題。我又找了諾蘭參議員,也跟他講過,諾蘭也支持。諾蘭向來是最支持你們的人。」意思就是說,這在我們美國是有共識的。

(2)

(2)

蔣中正接下來就問:「匪方如允停戰,是否將組織委員會監督停戰?」羅柏遜回答說:「目前所計劃採取之行動,係要求共匪停止攻擊外島,及要求貴方停止攻擊共方。」蔣中正最在意的就是這一點,現在如果一停火,共匪不能打我們,我們也不能打他們,那既然連炮轟對岸都不行,怎麼可能反攻大陸?

(2)

(2)

羅柏遜又說:「希望在安理會提出紐案的時候,你們先不要有什麼意見,看看共方的反應。美方保證利用在安理會的力量,將討論限於停火一事,而不討論任何其他問題。因為我方軍事人員認為,你們是守不住外島的,但是如果這個案子通過,不失為一保證外島安全之一途。再加美方同時宣布正與貴國商訂雙邊條約,更可證明美國對於臺灣之重大關切。」美國這個時候就講得很清楚,「那個時候我們就會宣布跟你們簽訂雙邊條約」。他的意思就是說:國際間調停,我們再跟你們簽雙邊條約,這樣對你們可以說萬無一失。從頭到尾,美國的立場都是非常清楚的。

說老實話,這雖然是已經接近70年前的歷史,但是,跟我們今天臺海所碰到的情況,或者是我們今天看到烏克蘭的情況,是不是還是蠻類似的?也就是說,一個國家的行事風格,或者是策略研討,其實是有它一定的思維邏輯的。

今天真的是很感動,大家在這個週末的晚上,還來聽一個相對來講是一個比較需要花時間去思考的議題。

有朋友問說美方好像很無奈?

的確是有一點,他先見了蔣中正,蔣中正不接受,還叫了很多他的手下來。美方就覺得,好像你們的事情,可是現在好像我們看得比你們還重的感覺。因為外島你們又守不住,現在希望聯合國調停停火,你們也不要。那萬一真的打起來,你們就丟掉那個地方嗎?這也不是我們想看到的。所以蔣政府這個態度,美方是有點意見的。可是畢竟外交談判就是要這樣,也不能就不跟他談。

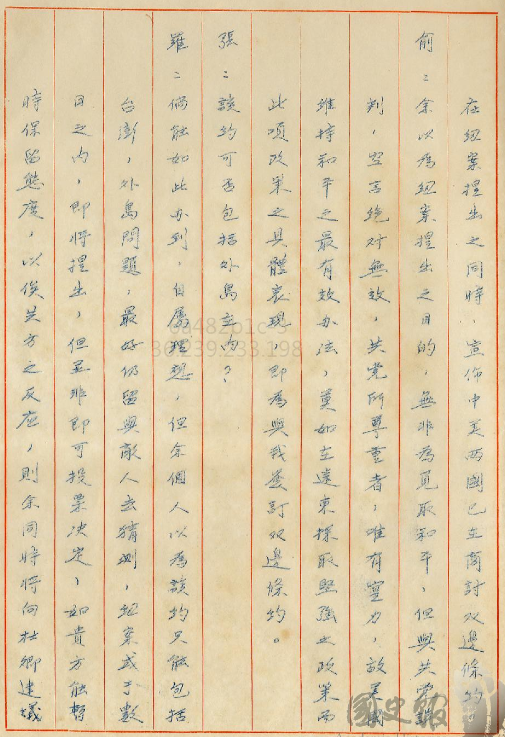

(2)

(2)

這個時候陳誠講話了,陳誠說的話非常有意思,他說:「羅先生的話,從某個角度來看,也是有理由的。」跟大家報告,這種場合,以陳誠的地位,他那樣講其實是贊成羅柏遜的,但是因為他的上司在場,他當然不能直接講贊成,但是他沒有現場講反對這兩個字,這已經是在那個場合,在不激怒蔣中正的情況下,所能表達最大限度的贊成。

陳誠有個理由,他就說:「我有個淺見,我認為紐案恐怕不能達到停火的目的,就算安理會通過紐案也沒用。」這句話的關鍵是「即使安理會通過紐案,亦未必有效」。因為安理會常任理事國有中華民國,安理會通過,意思就是說「我們還是有可能會通過的」,不是完全不會通過。因為如果我們不同意,就很難通過了。所以其實陳誠已經在釋出善意了,表示我們不是百分之百不會支持紐案,可是不一定有效。他就舉了一些例子,但是那些例子在歷史上來講,不是太類同。他說:「奠邊府之戰,當時日內瓦會議亦曾討論停火,但共方仍力攻而取之,可見匪方在欲達到其目的時,必然不顧一切,要設法達到。余以為唯有美國第七艦隊表示強硬之態度,匪方始不敢來犯。」意思就是紐案通過歸通過,還是要靠第七艦隊。但是他並沒有反對紐案,等於做球給羅柏遜打。這個就是外交場合說話的藝術。

老實說,我個人覺得,臺灣的各種教育、新聞報導,對於真正的外交或國際政治的接觸或交涉,太少人在講,所以今天我們就是利用這種機會,帶大家看看這種史料跟歷史紀錄,了解一下外交是怎麼做的。

(2)

(2)

果然,羅柏遜馬上就說:「沒錯,我也覺得中共會拒絕紐案,但是他拒絕,對你們也沒有損失,因為好戰的責任就在共方擔負,美方在同意紐案時,尚可運用其努力,將討論範圍,限於外島停火一點。如果連這種限度的提案都被中共拒絕,其他的也不用討論了。」這個時候羅柏遜講了一句關鍵的話:「否則,若其他國家提出較紐案更為對我不利之議案,則我方又將如何應付?」意思就是你們中華民國不要總是覺得國際間都在挺你們,萬一有人提一個對你們更不利的議案,這個「對我不利」其實他是客氣,事實上是「對你們不利」,不是對我們美國不利。

陳誠這時候又退了一步,他說:「責任如果還沒有確定,而如奠邊府淪陷之情況,業已發生。」意思就是外島已經完蛋了。所以從陳誠說的這句話,各位覺得陳誠對守外島有沒有信心?就是沒有信心嘛!那陳誠對守外島沒有信心,其實就是在附和美國的看法。

所以從這個這麼短的史料,其實就可以一窺當時中華民國政府內部也不是沒有矛盾。陳誠表面上來講,他當然不能直接贊成美國的態度跟紐西蘭的紐案,但是實際上他開口兩次,其實都是在支持美國的談話,一個是說「我覺得你說的有道理」,另外一方面又說「萬一談到一半又像奠邊府一樣」,那我們這邊會像奠邊府一樣,就是外島嘛!意思就是說,這個時候,還是第七艦隊要來。而且陳誠講了一個非常核心的概念,他說:「紐案的提出,適足以鼓勵共匪之來攻。」意思就是說,這個停火協議,就是和平協議,只要談和平協議之前,一定是雙方會擴大戰果,然後在這個和平協議之中,爭取有利的地位。這在大概8年前,我在各個場合,就不斷地強調,只要一有和平協議的討論,一定在那之前會更不和平。現在烏克蘭跟俄羅斯之間就是這樣,因為和平協議之後就要停火,所以在停火之前,當然要拿愈多愈好。陳誠這個時候,老實說,他就看出這一點,他說,一提出紐案,搞不好中共會更強化它的軍事的攻擊,因為它知道之後要談停火協議,所以要爭取更多的東西。

所以今天在臺灣,如果有人說,我們要跟中華人民共和國談和平協議,恐怕就是像剛才講的,在那之前恐怕會有很多不和平的攻勢的行動,爭取更多的利益。

(2)

(2)

然後陳誠說:「以韓戰來講,在美軍向鴨綠江前進時,美方不許其越江北進之命令尚未到達前線部隊,而此消息已為匪方所知,結果匪乃大舉侵韓,毫無顧忌。紐案之消息,儘管我方嚴守秘密,敵人必已獲知,則此案一經提出,即不啻通知匪方向外島進攻也。」

那美方是說,中共拒絕是沒差啦,它現在反正每天都在攻啊,也不必他人鼓勵。就像我們讀書會一開始跟大家講的,其實中共一直想拔掉我們的外島,換句話說美國的態度是說,不管提不提這個停火,中共都是要拔掉你們的外島。

(2)

(2)

這個時候,張羣就說了:「是否安理會通過紐案時,美方亦即同時與我簽訂雙邊條約?」羅柏遜就說:「雙邊條約是要簽的,可是不能有外島,國會不會批准。所以最好的結果就是說雙邊條約簽了,安理會決議案又維持外島在貴方手中,是最好的辦法。」羅柏遜這時候又說:「我就會向杜勒斯建議說,紐案提出的同時,宣佈中美兩國已經在商討雙邊條約。」

(2)

(2)

我們這邊接下來就不再談紐案,就一直在討論這個條約有沒有包括外島。俞鴻鈞說:「美國維持和平最有效的辦法,就是跟我們簽訂雙邊條約。」張羣問:「該約可否包括外島在內?」等等。

(2)

(2)

羅柏遜的立場很清楚,就把剛才的話再重複一遍,說「你們放心啦!紐案絕對不受共產黨任何影響,尤其澳洲、紐西蘭,他們是聽我們美國的,美國完全可以請他們幫忙協助,基本上紐西蘭是美澳紐公約的一員,這個公約並無英國在內,我知道你們很討厭英國,所以紐西蘭不但在軍事上仰賴美國,外交上也是聽美國的。」他特別提到他知道我們很討厭英國,美澳紐公約裡頭沒有英國,這個說實話,有點此地無銀三百兩。

(2)

(2)

蔣中正就說,好吧,不管紐西蘭是否受共產黨影響,但是結果可能與受共產黨影響也沒什麼差別,但是重點來講,是會不會被人家知道。

(2)

(2)

羅柏遜先生你現在來臺灣,人家就在猜你是不是來跟我們討論這個問題,但是國務院對外宣稱是來講美援,實際上是沒有人會相信的。那人家就會討論這件事情,討論這件事情的話,搞不好就導致剛才陳誠講的,既然是討論雙邊條約、討論紐案的停火,中共可能來攻,所以騙不了他們的。羅柏遜就說,既然我們國務院是說我來是為了美援,這樣的話,我還是會發表一個跟美援有關的聲明,表示我來這裡是來討論美援的問題。

各位朋友記不記得,去年美國有參議員來臺宣布援助臺灣疫苗的事情?映照這個68年前的歷史,大家會不會覺得他們只有在談疫苗的事情?一定是不只嘛!非常相似!

當時羅柏遜先生閃電訪臺,美國方面發布他是為美援而來,實際上他是來討論雙邊條約跟紐案的問題,其實跟美援沒有什麼直接的關係。但是話已經講出去了,他還是會發表跟美援有關的聲明。那他又表示了一個善意,說「我要發表的聲明,先請你蔣中正總統先看一下」。

(2)

(2)

那麼這個時候,就來到了今天的關鍵。他說:「如果你們中華民國在紐案提出的時候,先不要反對,那我就跟杜勒斯建議,不管你們討論結果怎麼樣,中美立刻商訂雙邊條約;這個「中」指的是中華民國。這就是美國的王牌。意思就是說,只要你們不反對,我會跟我老闆講,只要是開始在討論,我們立刻宣布要跟中華民國簽訂雙邊條約。

(2)

(2)

這時候蔣中正一聽,馬上就說:「你這麼一提,對我們軍民心理上的打擊,必將比馬歇爾調處失敗的狀況更嚴重,這個代表美國阻止我們反攻大陸,代表我們中國人民對我政府、對美國,必將失去信心。老實講,如果美國真的阻止我們反攻大陸,中國人民對我政府恐怕不會是失去信心,是對「我」失去信心啦!就是我蔣中正啦!對美國會不會失去信心?也不會啦!老實講,臺灣有什麼人會覺得說美國不支持我們反攻大陸,對美國會沒有信心?臺灣有幾個人真的想要反攻大陸回去?臺灣本地人從來沒有去過大陸的,會想要反攻大陸嗎?不會嘛!

當時做紀錄的人,老實講,一直強調「我」,而不是強調中華民國,也不是強調我國,我認為也是別有意義。老一輩這些記錄歷史的人,常常也是有歷史就是要流傳千古的概念,這叫史筆,記錄的那種文字,用字遣詞,都是蠻講究的。

這個時候蔣中正又重新再講了:如果你提了紐案,蘇俄、共匪要提條件,停戰小組、臺灣託管、共匪進入聯合國、臺灣交予中共…,所以如果我是蘇聯維辛斯基代表,我不反對,也不贊成,採取中間路線,讓美國跟中華民國進退兩難,「余信余之判斷,必無錯誤」。安理會如果通過紐案,照你講的,中共不接受,責任就在他們,那中共根本不在乎責任與道義問題啊!講這些又有什麼用?所以這個提案對我有百害而無一利。

(2)

(2)

羅柏遜還是跟他說,你也不要這麼武斷下結論,還是應該看紐案的內容,還有提出的時候美方如何應對而定。蔣中正就說:不管啦!「我國人民必視紐案係美方所提出者一樣」,什麼紐案就是你們美國提的!都賴給美國就對了。「我政府因聽信美國特使馬歇爾將軍之調停而失去大陸,都是你們美國的責任,現在如果再接受美方停火的建議,我們人民不但無法同情美國,對我政府更不能有所原諒。」當時我們就是聽你們的調停才失去大陸,意思就是把失去大陸的責任甩鍋到美國頭上,「當時是因為缺乏經驗,就算了,現在退守臺灣,並已有過慘痛教訓,現在怎麼可能再重蹈覆輒」。就是對我百害而無一利。

各位想想,長年以來中華民國對於到底為什麼會失去大陸,讓我們接受到的歷史教育都說是美國的責任,美國的調停,現在某些族群是不是經常強調這種概念?所以這個歷史是很悠久了。

(2)

(2)

羅柏遜說,任何國家提案,按照聯合國憲章加以受理之後,美國不能不加以支持。蔣中正就說,我相信美國一定能勸阻紐西蘭不提出此案,除非美國要利用這個提案,作為訂立中美雙邊條約之理由,否則紐案之提出,對我們兩國只有共同害處,毫無益處可言。

(2)

(2)

羅柏遜就再次強調:「第一,美國總統無權擴大對于第七艦隊之命令,而保衛外島,第二,在軍事上認為外島無法確保,第三,倘蘇俄對紐案不加否決,則外島仍可暫留貴方手中,同時中美之間,可以商定雙邊條約,結果自將加強中國地位。」強調他的立場不會變。

蔣中正這個時候又講了一句很神奇的話:「余個人及軍民之心理上,甯願見外島苦戰而失陷,亦不願見停火」,意思就是說寧可死人丟掉了,也不要停火。後來果然他一語成讖,第二年一江山果然就苦戰而失陷。所以有的時候話真的不能亂講。

(2)

(2)

然後他又舉了越南當例子:「以越南為例,在日內瓦談判停戰時,共方非至獲得河內海防後,決不同意,而河內海防奉送以後,將來整個越南,亦必隨之而失。此次紐案如果提出,其所可引起之後果,即第一步首先外島停火,第二步在聯合國停火談判會議,必引起臺灣問題,第三步英印等國提出共匪加入聯合國,第四部臺灣托管,最後第五步則共匪加入聯合國後,臺灣劃歸共匪所有。」還是在盧這些東西。

(2)

(2)

這個時候,羅柏遜覺得也談很久了,就直接講了:「如紐案提出時,美政府即宣佈與貴方商訂雙邊條約,是否于中國有益?」蔣中正這個時候講出他最後的底牌:「同時宣佈並無益處,為中美兩國利益著想,應該先行宣佈,始可安我軍民之心。」意思就是說,你要在紐案提出之前先宣布,「始可安我軍民之心」,這是我真正要的東西。

但是,各位想一想,在紐案提出之前,就算美國先宣布了,紐案那些問題是不是還是一樣?但是蔣中正說沒關係了,代表他前面說的都不是重點,意思就是他要的就是紐案提出之前,美國先宣布跟我們簽訂雙邊條約,其他都沒有關係。只要做到這一點,其他那些問題也不成問題了。美國當然覺得,你剛才講那麼多,原來就是為了要這個。但是,好啦,就算像你要的,先宣布了,你的問題難道就解決了嗎?其實也沒有。代表你覺得那些問題也不是真正的問題。

(2)

(2)

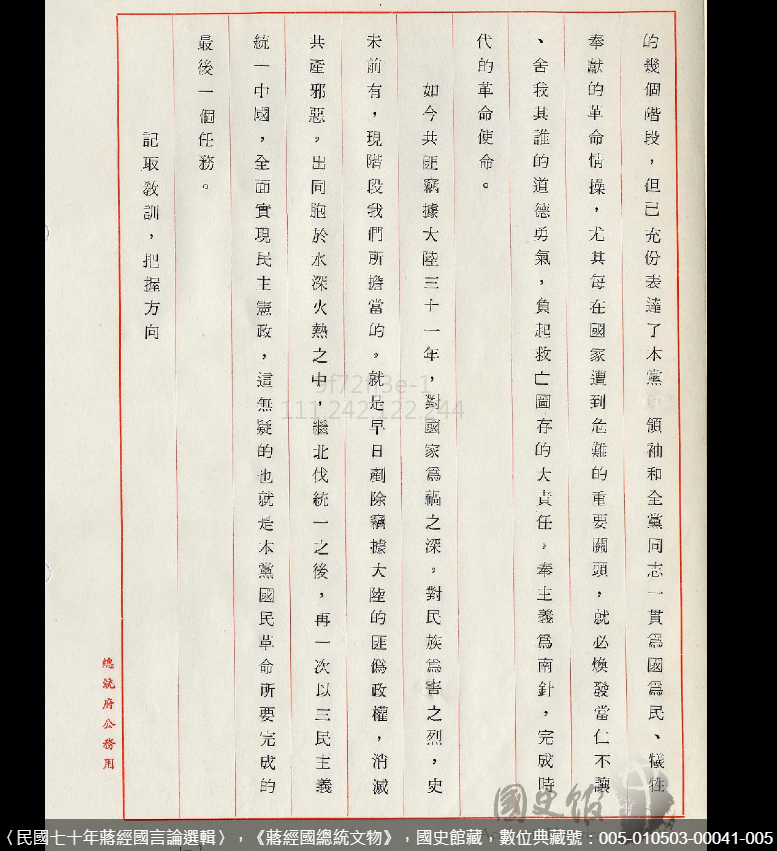

這是第二次的談話紀錄。那羅柏遜最後是說:「紐案之提出,可使美政府易于與貴方簽訂雙邊條約而獲得國會之支持。」最後結果,雙方就達成了協議,就是美國正式宣布要跟中華民國簽訂雙邊條約。(中美共同防禦條約)

後來紐案有沒有提出呢?最後紐案是沒有提出。所以嚴格講,蔣中正的「盧」功,在當時來講,還是被美國接受。這個就是他的反共保臺在歷史上的一個非常重要的紀錄。不過臺灣很少人注意到這一段時間。至於說後來的《中美共同防禦條約》的簽訂,我們會在以後的讀書會,陸續把條約的簽訂、條約的內容相關的部分,跟後來大陳島撤退跟金門炮戰,做綜合的討論。

有朋友問說,為什麼後來紐案沒有再提?

因為在美國跟中華民國簽訂《中美共同防禦條約》之後,中共後來就在一江山發動攻擊,測試中美共同防禦的強度,最後果然發生了當時蔣中正所講的事情,就是寧可戰死而失去外島。一江山在1955年年初被打下來之後,美國就正式提出說大陳島撤退,這個根本守不住,意思就是要蔣中正放棄。蔣中正迫於無奈,也只好同意,最後結果就是大陳島撤退。大陳島撤退之後,就只剩下金馬。美國最後又做了一次讓步,美國在1955年通過了《福爾摩沙決議案》,《福爾摩沙決議案》就是說必要的時候,總統可以下令防衛他認為有需要為了臺澎安全,有必要防守的任何地方,那就是說等於變相的把金馬外島,美國總統如果認為說對防衛臺澎有幫助,就可以授權軍隊防衛外島。所以就是美國又做了一次讓步。說實話是不太容易,美國對臺灣在這方面,至少在那個年代,可以說真的是仁至義盡。

因為防守這些區域,其實理論上來講,純然是我們自己的責任。在這中間的過程當中,後來由紐西蘭進一步提出說由聯合國來討論外島的問題,就在中華民國的激烈反對之下,始終沒有落實。也就是說,中華民國對於聯合國不要討論這些問題,也就是本身對法理地位的這種擔憂,是大於對真正安全的擔憂。這是我個人的解讀。

有朋友問一個很好的問題:紐案如果提出,中共會怎麼因應?

以當時的情況,中共應該會相應不理,完全不理會。當時中共的理由一定是說臺灣是中國的一部分,外島是中國的一部分,聯合國無權干預中國內政。不過這個也在當時美國的計算當中。

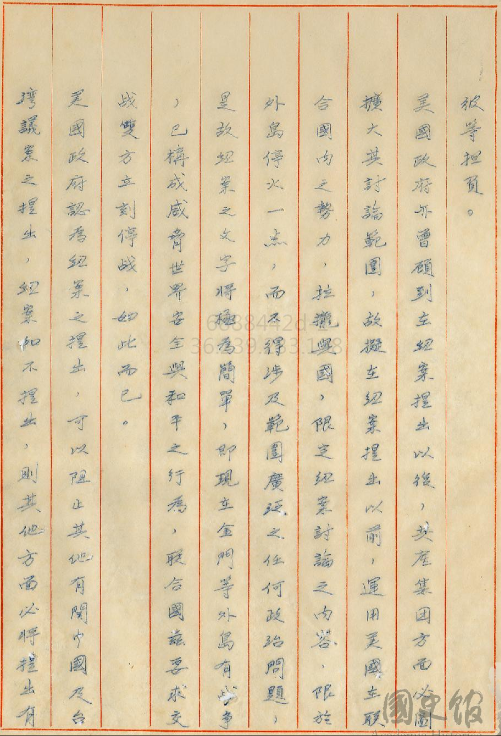

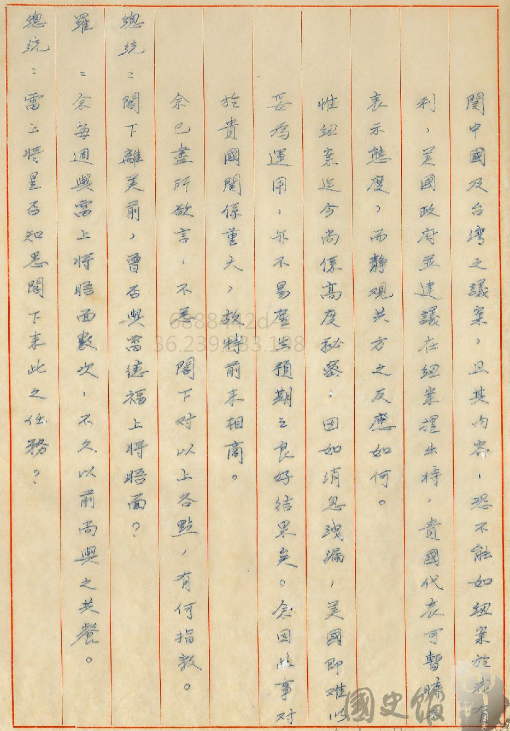

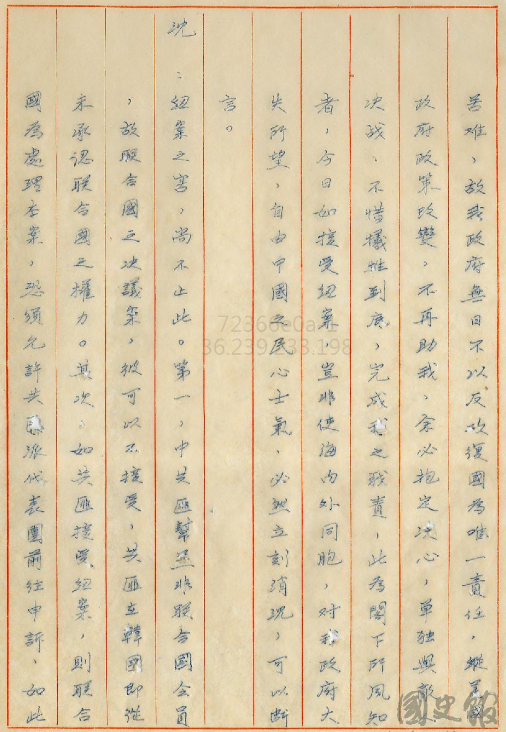

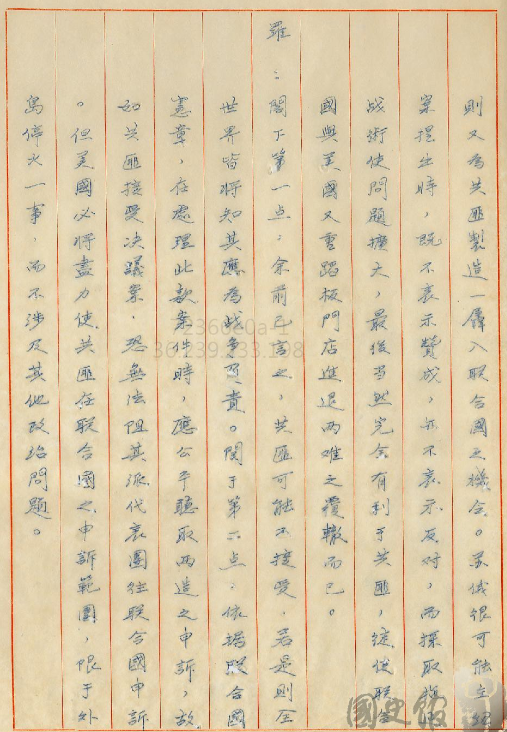

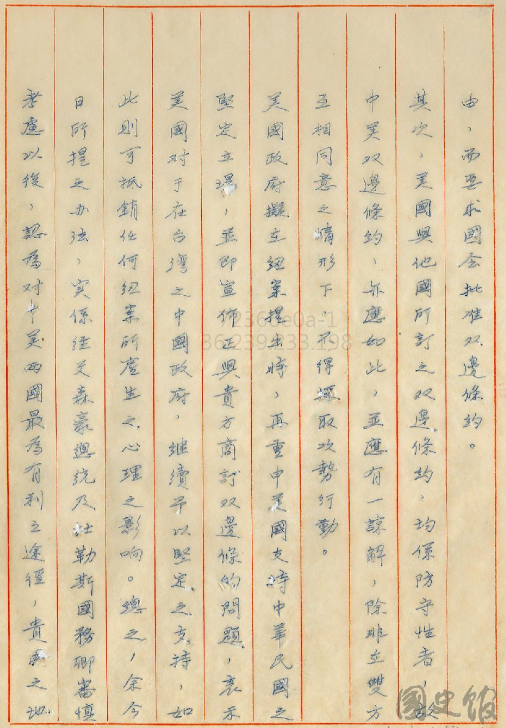

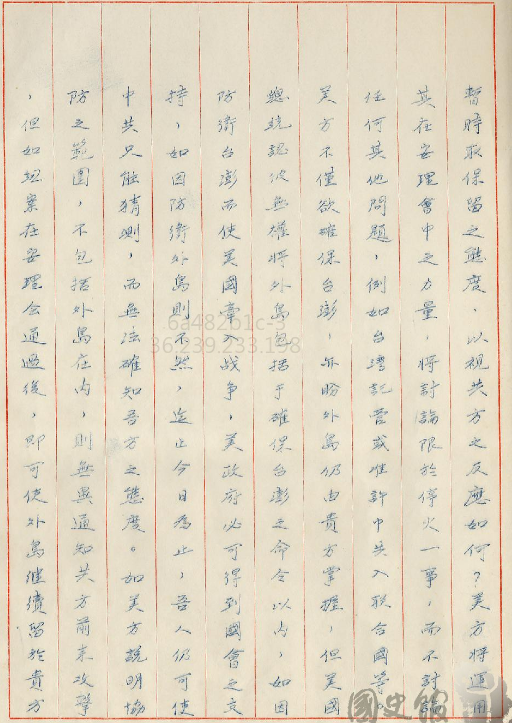

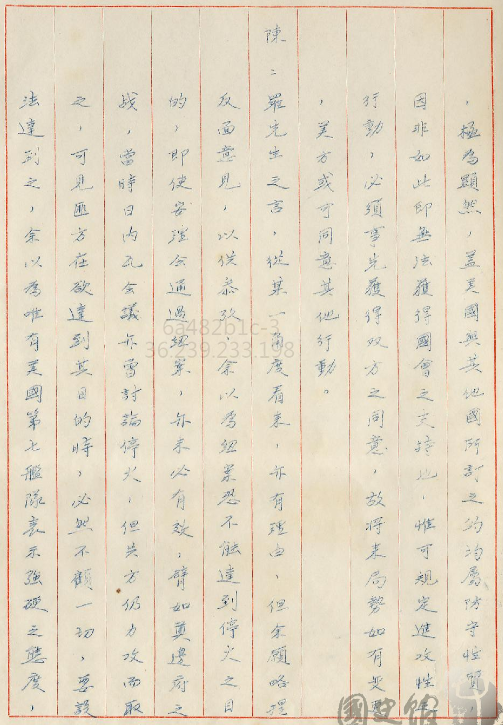

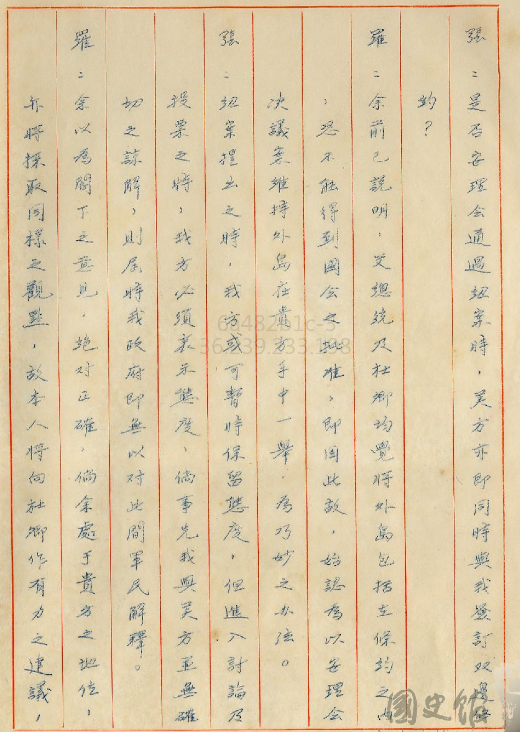

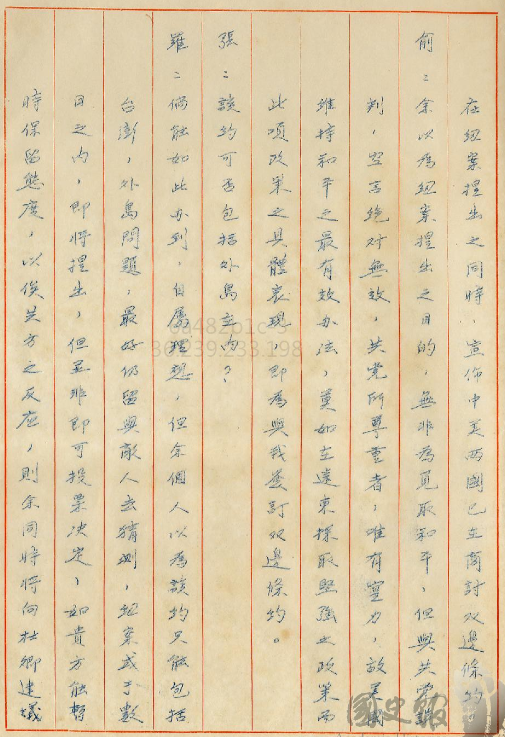

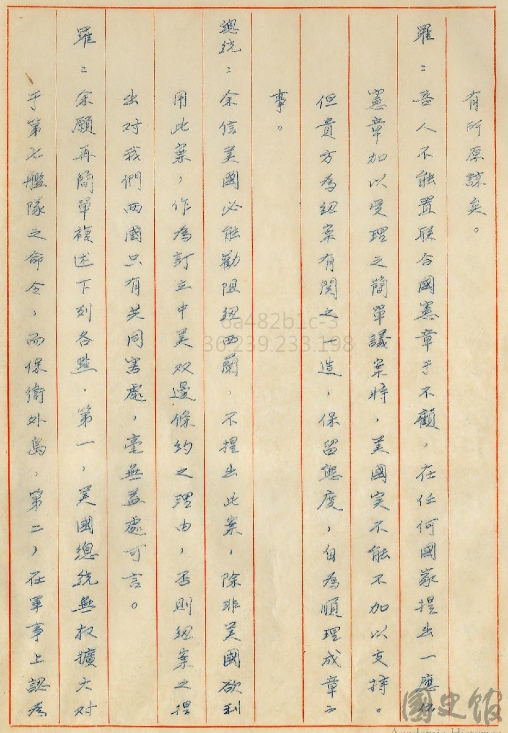

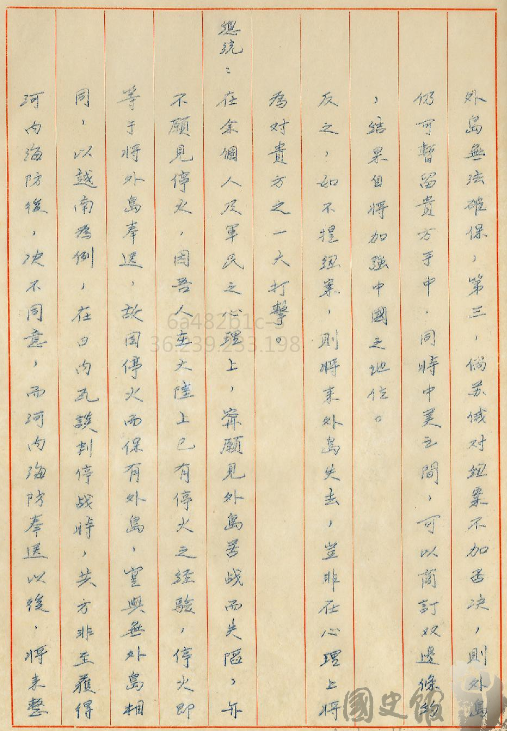

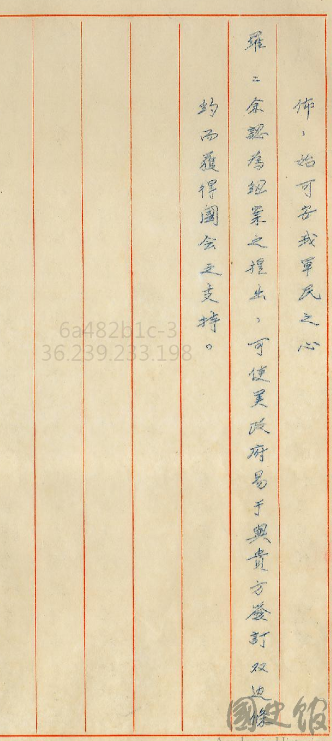

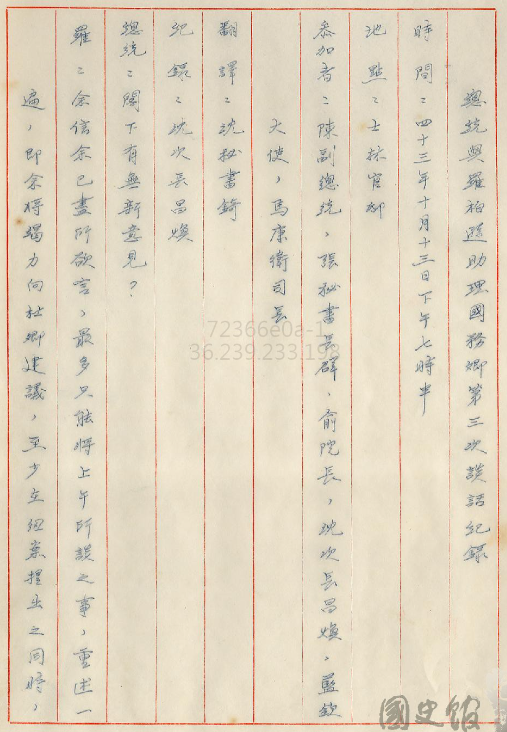

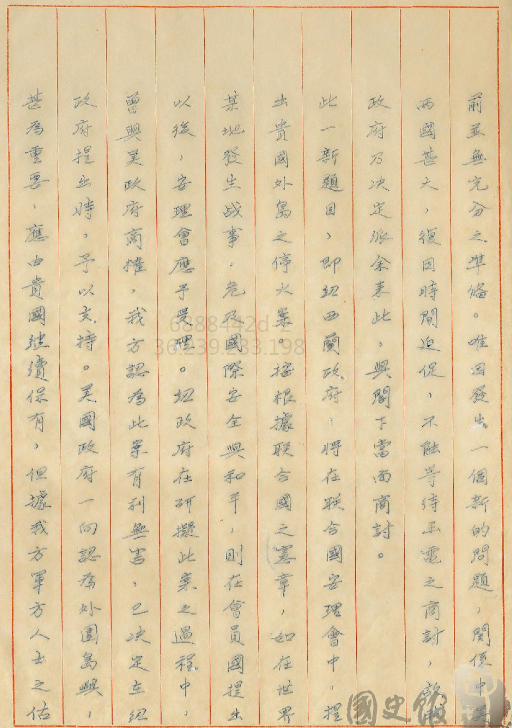

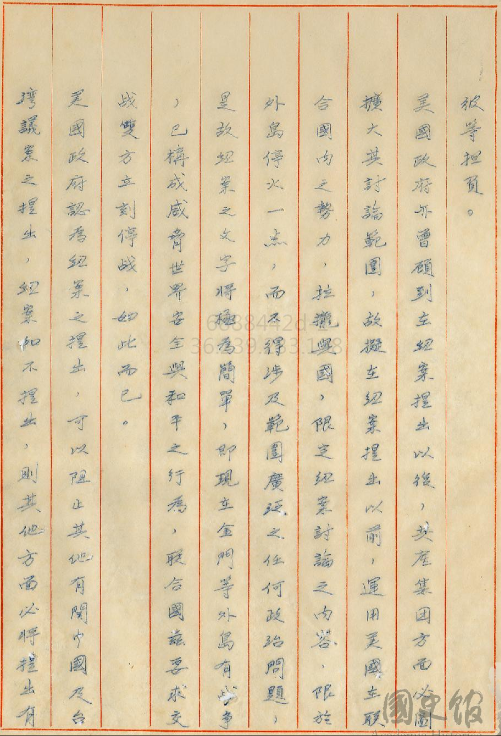

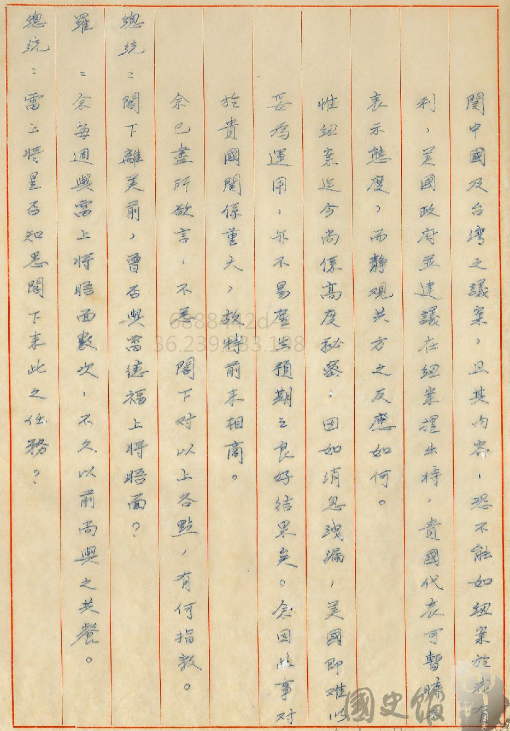

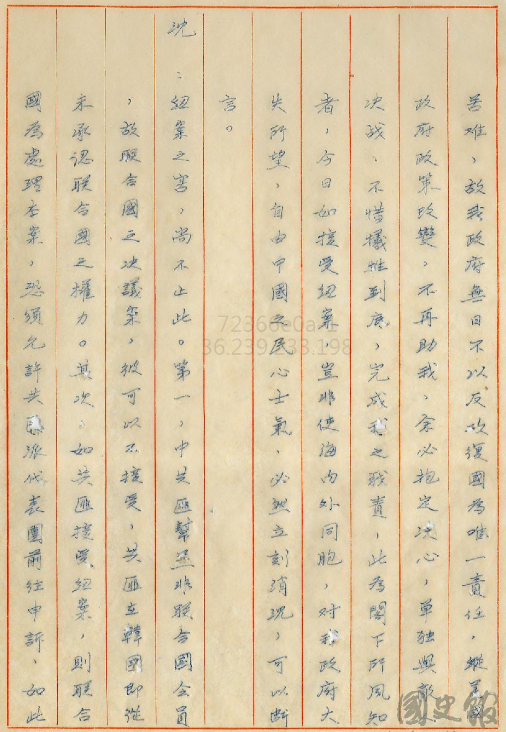

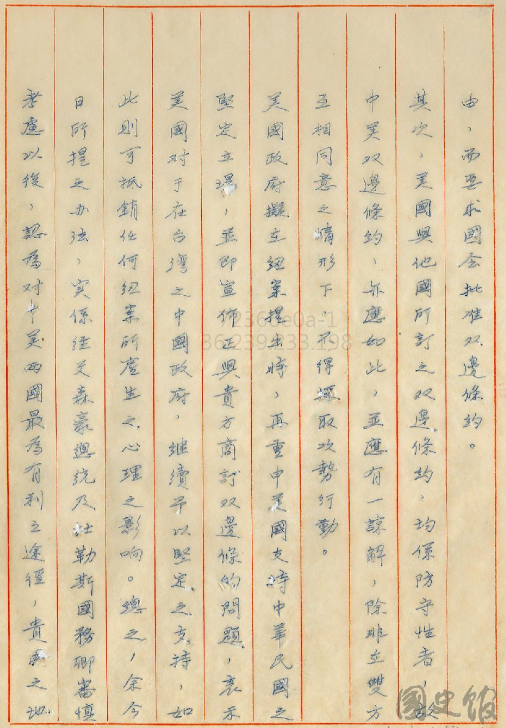

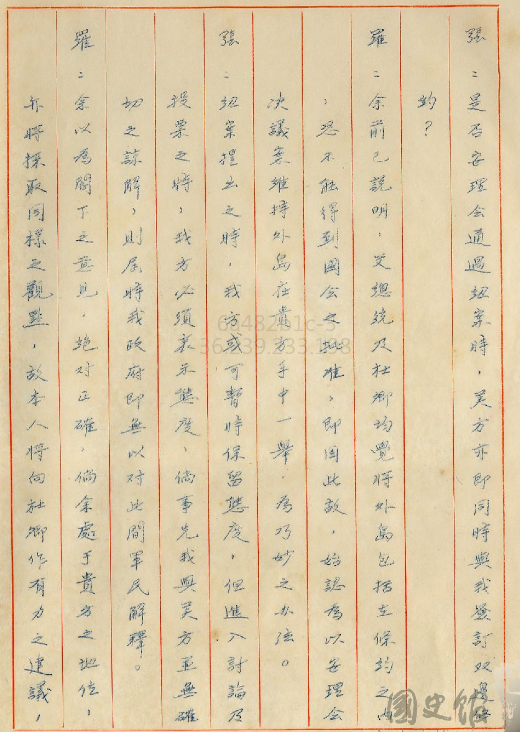

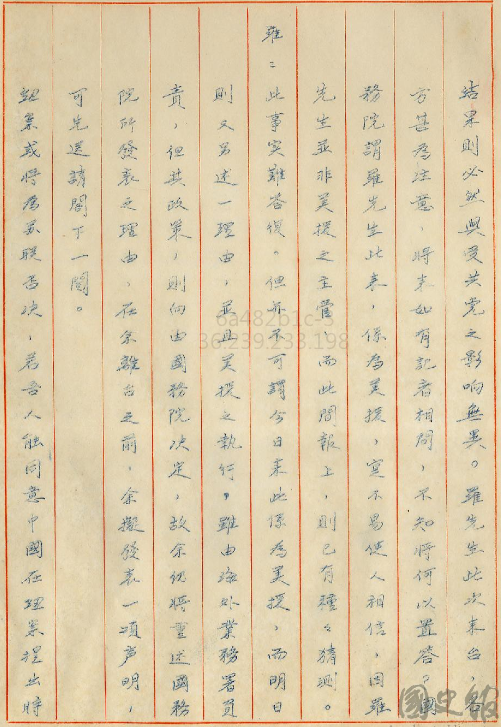

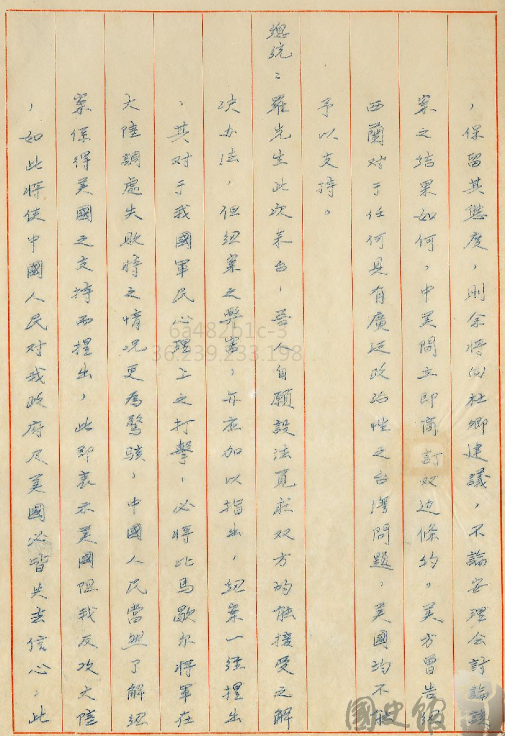

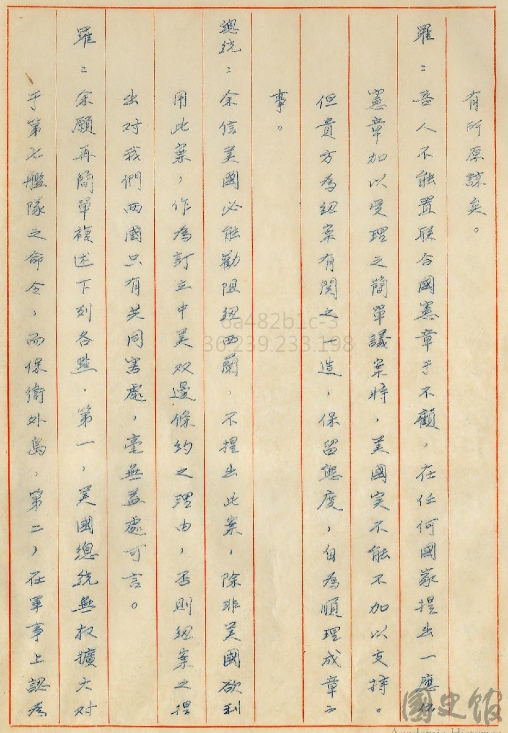

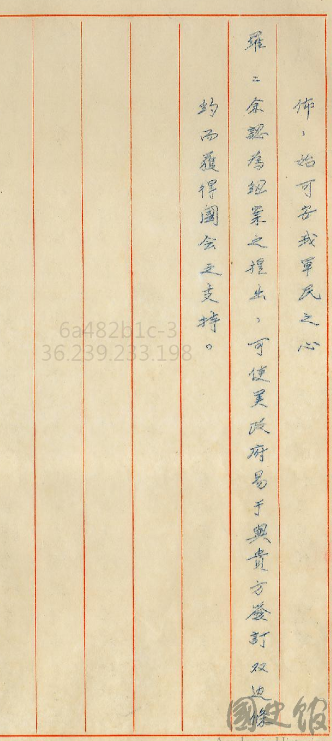

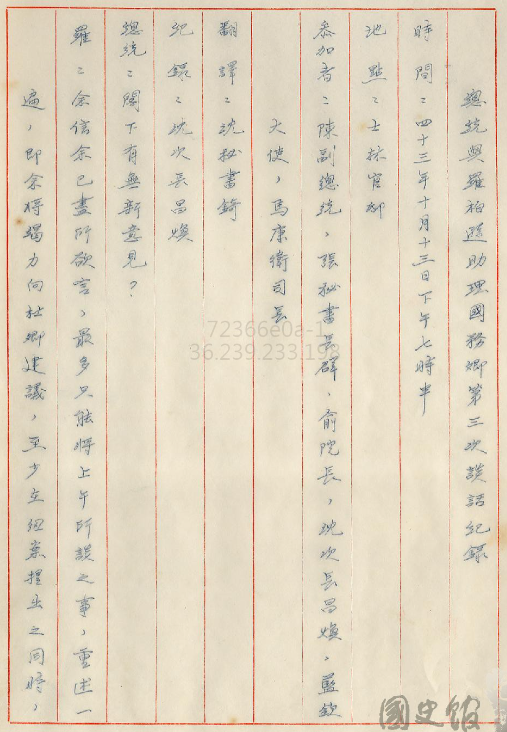

(3)

(3)

當天晚上蔣中正跟羅柏遜還有針對紐案的第三次談話,我們再看一下。

(3)

(3)

蔣中正在第三次會議的時候,提出他對紐案最後的底線,羅柏遜就給他確認了一下:我聽了你講了那麼久,對中華民國的立場,我再確認一下:第一個,你們希望紐案最好不要提出;第二個,必須提的話,在提出之前,或者至少在提的時候,美國宣布跟你們簽訂雙邊條約。然後你們希望雙邊條約在聯合國安理會對紐案做決定之前,就趕快簽字。意思就是不管怎麼樣,雙邊條約先有。我確認你們的看法對不對。蔣中正對羅柏遜的確認,加了一句話說:「如果你們紐案的文字上,指出共匪為侵略者,那我不但不會反對,還予以支持。」蔣中正有點出爾反爾,就是如果你只要在那中間加上共匪為侵略者,那前面的那些問題都不是問題,我可以支持。

有朋友問說,美國為什麼會這麼遷就蔣中正?

第一個,我認為美國還是對蔣中正相當尊重,這是事實。但是後來對於蔣經國,老實說就沒有這樣的態度。這是非常明顯的差異。第二個,蔣中正說老實話,在外交上什麼時候放,什麼時候收,我認為除了在聯合國那個議題,當然,聯合國那個議題是有一個非常重大的因素,那涉及中華民國合法性的問題,其他的問題,我們可以看到,他都是前面盧一大堆,但是最後也不是那麼堅持。像我們聽了一個晚上,他一直反對紐案,但是最後突然講了一句話,就是說,「只要你紐案裡面加上共匪是侵略者,我就不會反對,我還會支持。」那他前面講那麼多是在幹嘛?意思就是說,其實他也知道什麼時候要退讓。

美國其實也很知道說,蔣中正很多時候是講高興的,讓他在他的部下前面開心,他其實並沒有那麼不務實。但是我個人的研究,後來蔣經國就遠遠沒有他父親那麼務實,所以才會接受什麼洛桑協議這些永難翻身的東西。所以現在臺灣大家都在捧蔣經國,對蔣中正相當的貶抑,至少就外交上來講的話,我不認為蔣中正比蔣經國差,我認為是好很多。(奧運名稱「中華台北」的由來)

如果紐案促成外島停火,大家認為是好事還是壞事?

大家看到後面這一段,蔣中正說只要有條約、加入共匪為侵略者,他會支持紐案,意思是說紐案在他看來,其實剛才講的那些不利的因素,都是他在講的,他並沒有真的覺得紐案不能提,重點是他要用他的這個反對來爭取雙邊條約。後來雙邊條約的確美國也同意了,他就不是那麼反對紐案。但是,如果說,真的透過紐案走向兩岸簽訂停火協議,對於臺灣的未來,就是提早跟中共進行談判,這個結果就很難說。那如果臺灣開始跟中共進行政治談判,就像有位朋友講的,「實力決定一切」,這就很難說了,尤其停火協議是個很複雜的問題。所以當時蔣中正的盧,讓這個停火協議最後也沒有出現,說實話,我個人認為還是利大於弊。雖然他的外交態度,老實講,像我們剛才看的,看起來像是小孩子一樣,而且他前面講過的,都證明只是一種姿態而已,但是臺灣如果那個時候真的跟中共開始進行協商跟停火,我認為恐怕是比較不好。

有朋友提到,當時臺灣人對自己未來的走向沒有主見。

老實講當然是。其實說實話,我們剛才的討論,陳誠相對是比較務實的,但是沒有辦法。後來陳誠跟蔣中正之間的關係,比起後來李登輝跟郝柏村這些什麼黨內主流派跟非主流派,我看是只有更加的精彩。大家如果有興趣,可以去讀陳誠先生日記。但是蔣中正其實也知道陳誠反對他,在蔣中正日記裡面對陳誠也是非常有意見,不過他至少在這麼重要的場合,還是叫陳誠來參加意見。我認為後來蔣經國在這方面,恐怕在他身邊就沒有任何一個像陳誠這樣子,可以在蔣中正前面還能夠講這種話的人。

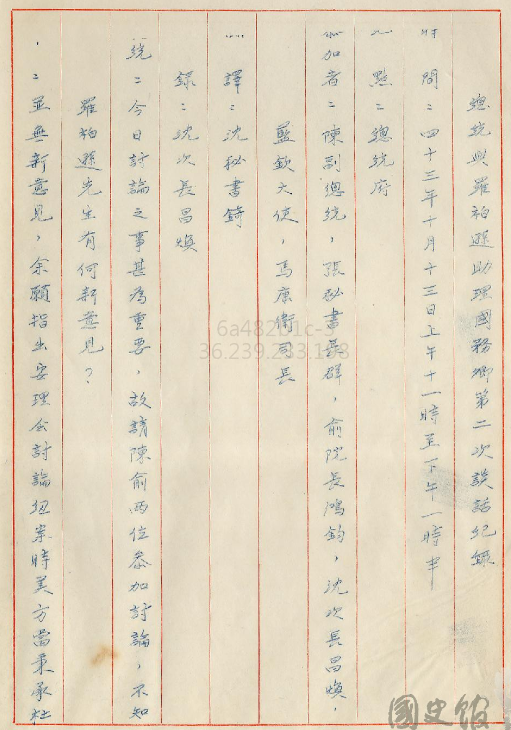

文件來源:

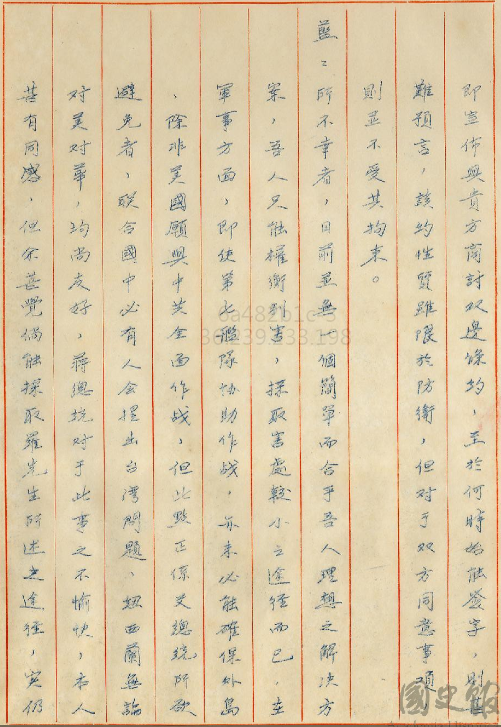

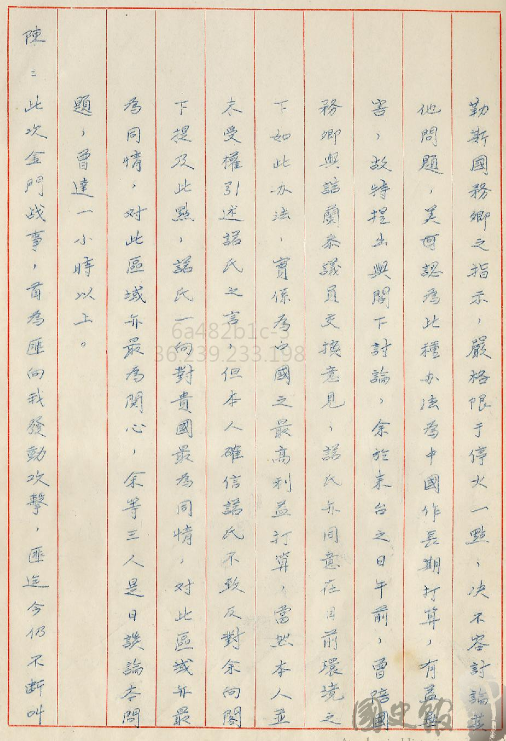

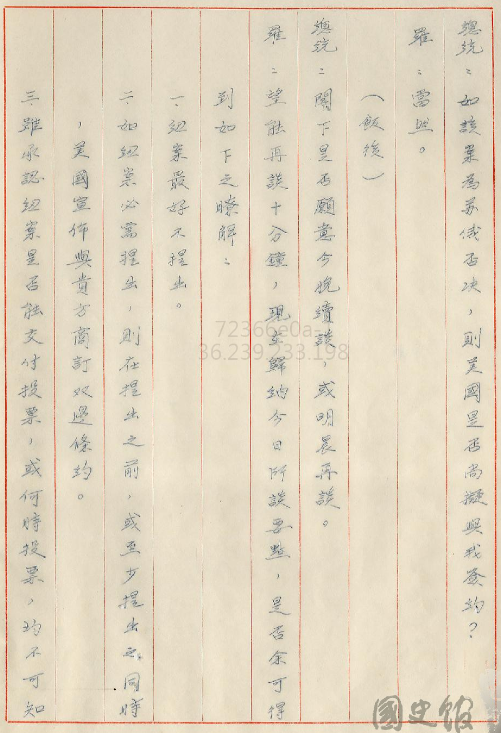

文件一:〈外交—蔣中正接見美方代表談話紀錄(十)〉,《蔣經國總統文物》,國史館藏,數位典藏號:005-010205-00072-002

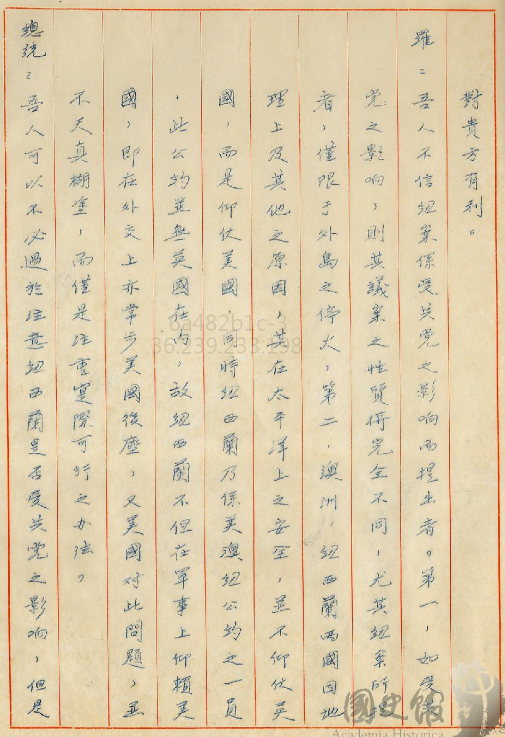

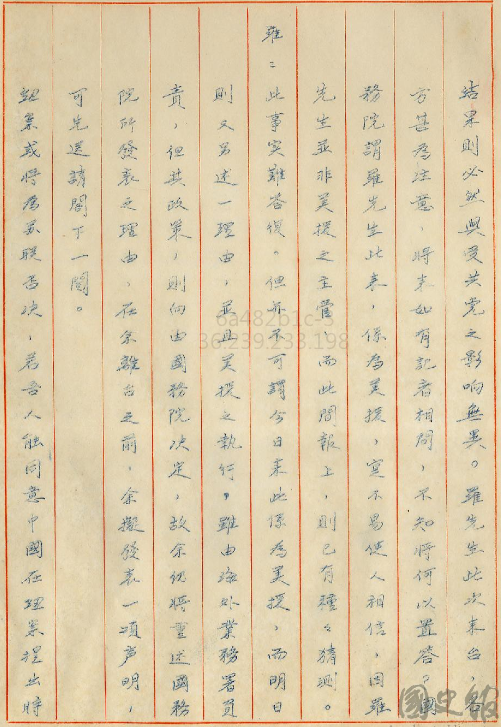

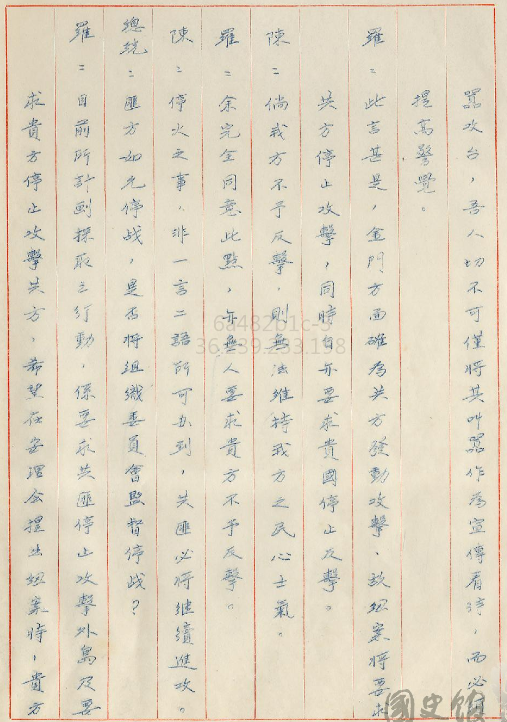

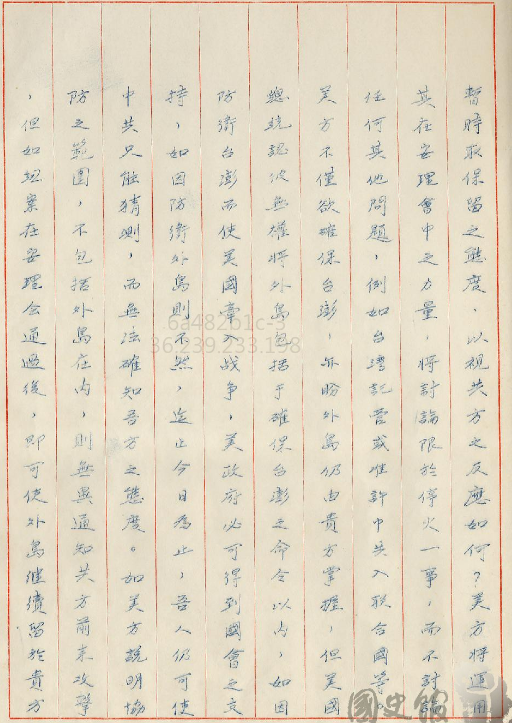

文件二:〈外交—蔣中正接見美方代表談話紀錄(十一)〉,《蔣經國總統文物》,國史館藏,數位典藏號:005-010205-00073-002。

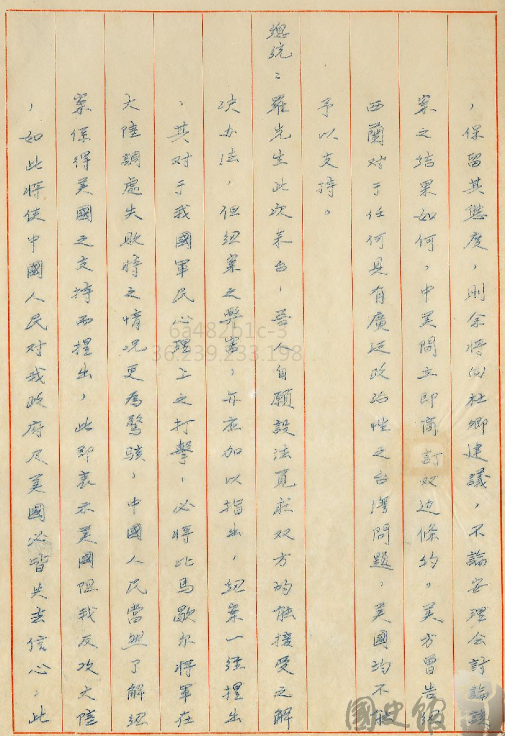

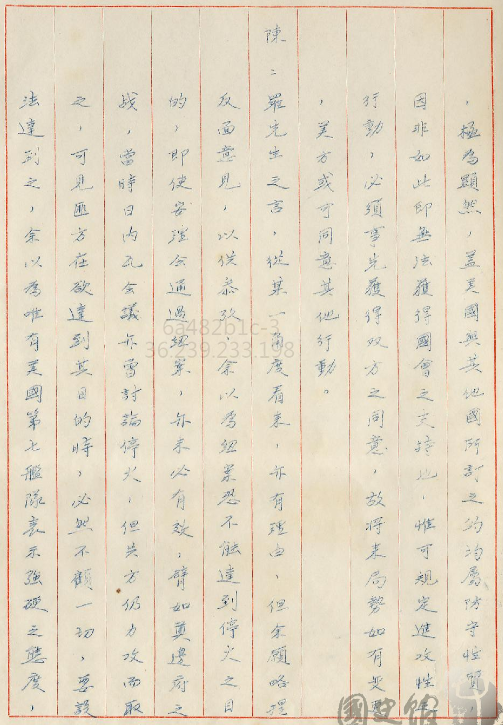

文件三:〈外交—蔣中正接見美方代表談話紀錄(十)〉,《蔣經國總統文物》,國史館藏,數位典藏號:005-010205-00072-004

主題:「從史料看臺美關係(2)」

子題:「神諭計畫」—1950年代臺灣與聯合國的邂逅

1950年代初期,中華民國據守的外島是亞洲火藥庫,一如今天的烏克蘭。這時,美國和英國希望由聯合國來調停國共雙方,於是啟動了「神諭計畫」,但是卻為蔣中正嚴詞拒絕。為什麼蔣要嚴詞拒絕?美國又是怎麼應付的?之後對臺灣的影響為何呢?

這段時間我們知道,在臺灣,我們面對許多相對的挑戰,譬如說,今天總統府發表烏克蘭的情勢緊急,有一些新的宣示。實際上,在70年前在臺灣,我們也面對跟今天烏克蘭一樣,甚至更加緊張的局勢。那面對這樣的緊張局勢,當時的政府在蔣介石總統的領導之下,它到底做了什麼事情?這些事情美國又是怎樣的對應?對後來的臺灣,又有怎樣的影響?我想這是我們研究歷史,鑑往知來的一個非常重要的部分。

說老實話,對於兩蔣,在臺灣的評價是非常兩極化,稱讚他們的人就把他們說得非常地偉大,投入非常龐大的資源來紀念,甚至於說現在民進黨也不斷地在認為說尊蔣是要顧及外省族群的情感,至少是服從或倡導反共保臺的精神。但是實際上來講,對臺灣人來講,我們想要知道的是,他們不斷地被認為是反共保臺的象徵,這在一個研究者來講,是責無旁貸,有必要讓大家知道他們到底是怎麼在反共?怎麼在保臺?他們的反共保臺是怎樣的思維邏輯?那這些做法有沒有更好的替代作為?還是說大家就是認為他們在反共保臺,實際上是真的在反共?真的在保臺嗎?如果是真的在反共、真的在保臺,那這些做法真的是很有效嗎?這些是我們希望透過原始的史料來討論的。

上一次的讀書會(2022/01/11),我們講到1950年代美援剛開始在臺灣的各種發展,那一次我們提到,美國的艾森豪總統1952年當選,1953年就職之後,其實蔣中正認為艾森豪總統,因為他在選戰中的政見是要結束韓戰,結束韓戰這件事情對蔣中正來講是相當的疑慮,因為韓戰的爆發讓美國第七艦隊進一步地協防臺灣海峽,把臺灣重新納入美國的防禦圈,因此中華民國可以說是在臺灣得到了重生。因為如果沒有韓戰爆發的話,根據現在解密的文件,大概在1950年的夏季之前,美國就預判中共就要奪取臺灣了,所以就已經發布了希望能夠在當年夏天之前,在臺灣所有非必要的美國人、美僑,都要撤離臺灣。這個就跟現在拜登發佈說,現在烏克蘭的美國僑民都要最好趕快離開,是同樣的概念。臺灣也曾經在歷史上面對到美國宣布說要從臺灣撤僑,所有不相干的美國人最好趕快離開臺灣的這個情況,那是在1950年的6月,情況可以說是非常危急。雖然說在1949年的10月,我們打贏了古寧頭戰役,但是古寧頭戰役並沒有像後來一般宣傳的,給臺灣或者是給國際間相當的信心。也就是說,中華民國的命運,並不是像我們一般常聽到的,從古寧頭戰役之後,就所謂的穩定下來,實際上來講,還是處於一個相當的不安定的狀態,因為在1950年海南島就被中共奪去,它的面積是比金門大幾百倍。所以中華民國的命運,其實在1950年代,可以說是被認為已經走到了歷史的盡頭。但是韓戰爆發,當時的杜魯門總統決定實行警察行動,聯合國通過了譴責北韓為侵略者的決議案,組成了聯軍,協助南韓對抗北韓,同時也決定援助在臺灣的中華民國,中華民國就等於得到了新生。

可是杜魯門總統的任期到1952年為止,艾森豪總統在競選的時候,他的主要政見就是要結束韓戰,那蔣中正當然認為說,如果美國結束了韓戰,那是不是對臺灣的安全的承諾,還是對這個區域的軍事協防又會予以終止?所以他當時非常的緊張。在艾森豪當選之後,為了要安撫臺灣的緊張,也是要告訴中華民國說,美國協防臺灣反共的立場沒有所改變,因此艾森豪總統派了他讀軍校時候的同學符立德將軍,當時他已經退役了,組成了一個特使團訪問臺灣。這個特使團不只是傳達艾森豪總統的訊息,同時也高度傳達了美國政府對當時中華民國政府在臺灣的治理的關心之處。這個關心,第一個就是軍費預算的運用,以及軍援的使用情況,第二個就是對於臺籍人士是不是還有不平等的待遇。因為美國認為,如果中華民國政府不能夠把軍援有效地運用,妥善地規劃自身的防務,有效地運用美援物資,對在臺的臺籍人士又有不平等的待遇,這樣的話是沒有辦法作為美國可靠的盟友。這在上次的讀書會講得很清楚,就是符立德特使團訪蔣,以及美軍顧問團在美國政府的支持跟訓令之下,跟蔣中正總統的相對互動。(從1954年艾森豪特使符立德訪台看當時台美關係的幾個面向) 符立德特使團訪蔣之後,雖然他這個訪蔣的過程對國民政府持非常高的姿態,但是也正面肯定並且強化了彼此之間的合作關係。因此中華民國在臺灣的統治就隨著艾森豪總統積極的善意而穩定下來。

但是這時候在亞洲又發生了一個非常重要的事件,那就是越南戰爭的停火。1954年,北越跟法國在北越的奠邊府進行了一場決定性的會戰,這場決定性的會戰是以北越─就是胡志明所領導的越南勞動黨,後來改名為共產黨─的勝利而告終,法國決定退出北越。法國退出北越之後,1954年在瑞士日內瓦舉行了一場重要的國際會議,就是由法國、北越,還有當時的南越,還有中國,參加了這場日內瓦會議,決定了越南劃分為兩個國家,以北緯17度線為界,北邊叫做越南民主共和國,南邊叫做越南國。越南戰爭對臺灣的影響可以說是非常重大,但是這個日內瓦會議,最重要的就是中華人民共和國,當時它雖然還沒有取得聯合國的中國代表權,可是已經具有參加日內瓦會議的資格。因為當時法國跟美國認為中華人民共和國是越南重要的鄰國,對於越南未來的命運以及領土的劃分,應該要具有一定的話語權,所以中華人民共和國受邀參加了日內瓦會議,跟美國同時坐在會議桌上。這個當然就讓在臺灣的中華民國非常地緊張。所以很多朋友一直認為在1971年的2758號決議案之後,中華人民共和國才取得國家的地位,或是國際上的合法性,這個老實講其實不是很正確,中華人民共和國老早就是一個國家了,而且美國始終也承認它是一個國家,這個在它跟中華人民共和國建交之前,就已經開始了。

在日內瓦會議之後,毛澤東認為中國的國際地位得到了更進一步的確立,所以又強化了他解決臺灣問題的信心,當時他最重要的目標,就是要拔除中華民國政府所據守的外島,這個又跟一般人的認知不一樣,一般人總認為說,好像外島─以前是包括大陳島、舟山群島、甚至包括廣東的一些離島,當然還有金門、馬祖,好像是說中共故意留在中華民國的手上,形成所謂內戰的格局。如果說金門、馬祖被中共奪回,那好像中華民國就只剩下臺灣,於是臺灣就獨立了,所以中共不會想這麼做,所以就把這些島嶼故意留在臺灣的手裡。但是實際上,這個至少在1950年代的時候並不是這樣,中共是極力想要拔除國民政府所據守的這些外島,很簡單地,就是要把在中國大陸所進行的中國內戰,要進行到底,要拔除國民黨的一切勢力。所以在所有中華民國據守的外島,當時都有或大或小的武裝衝突,包括海戰、空戰,以及許許多多的交火。

臺灣方面當然也希望利用這些外島,做為滲透、攻擊中國大陸的前線的基地,特別是金門跟馬祖,因為蔣中正一直存有反攻大陸的念頭,但是這個反攻大陸,說老實話,很多人說蔣中正是要反攻大陸,其實反攻大陸對他來講,也是像黏土一樣,可以拉、可以捏,可圓可扁。因為在韓戰爆發之初,美國跟聯合國曾經有一度面對軍事相對失利的情況,特別是在1950年的年底、1951年的年初,中共參戰之後,把聯合國軍一度壓制到了南北韓分界線北緯38度線,朝鮮半島上,聯合國軍跟中共可以說是陷入苦戰。當時為了要減輕聯合國軍的壓力,美國曾經希望蔣中正能夠攻打海南島,就是說蔣不是要反攻大陸嗎?那他可不可以這個時候去攻打海南島,給予中共壓力,逼它必須要分兵防守華南,這樣就可以減輕在朝鮮戰場上,美國跟聯合國所接受的壓力。(反攻大陸與海南島計劃)

那蔣中正對於美國示意他、允許他反攻大陸,尤其是海南島,他的態度是不願意!他根本不願意。美國方面當然也勉強諒解說臺灣方面表達說實力還不夠,而且攻打海南島需要相當大的支援,從臺灣要航渡到海南島,並不是一件很容易的事情。所以蔣中正當時對於美國曾經一度支持他反攻大陸,雖然是海南島,但是至少也是中國大陸的一部分,可是他拒絕。從此之後,美國就認為他反攻大陸老實說就是一個政治宣示而已,並不是真的這麼積極,但是至少不能明白戳破這一件事情。而且中華民國當時據守的這些福建、浙江沿海的外島,又是中共所要拔除的對象,雙方的軍事衝突非常地激烈。所以美國就希望在亞洲建立一個類似北約組織的聯盟,讓中國不敢輕舉妄動,可是英國堅決地反對這個新的組織納入臺灣,其實就跟今天的烏克蘭情勢非常的類似。當然英國也不希望中國奪取臺灣,但是亞洲國家以英國為首,當然他們也都不希望中國奪取臺灣,但是也不希望捲入中共跟臺灣的衝突。這一點是非常清楚的。他們當然不希望共產黨多得一塊土地,可是也不願意為了防衛臺灣而戰。這對美國來講,美國的態度比較折衷,就是說如果共產黨要繼續多獲得一塊土地,美國當時基於國際盟主的領袖責任,世界警察的道德心態,也不會希望臺灣淪入共產黨的手中,所以對於臺灣的防衛,在美國國內相對來講是比較有共識的。

但是對於國民政府也就是中華民國所據守的外島,美國的態度相對來講就比較保留。一方面來講,外島離中國大陸近,離臺灣遠,所以這個地方的軍事情勢,對中華民國政府相對是非常劣勢。如果要協助中華民國保衛外島的話,第一個就是捲入國共的內戰,第二個是中華民國防守外島其實是非常困難,在軍事上來講。蔣中正固守外島是作為一個反攻大陸的象徵,也就是說他要利用外島作為不沉的登陸艇。現在在臺灣,很多人說美國視臺灣為不沉的航空母艦,其實真正影響美臺戰略思維的是,蔣中正一直想把外島視為是不沉的登陸艇。因為要反攻大陸,從臺灣運送軍隊橫渡臺灣海峽,攻打大陸,當時根本沒有足夠的船隻。所以蔣中正的希望就是在金馬外島部署大量的軍隊,先把軍隊放在金馬外島,然後只要反攻大陸的話,很快地就可以就近登上大陸,就可以彌補國軍方面船隻不足的問題,所以在金馬就部署了相當大的兵力。但是美國認為,現在把這麼多的兵力放在外島,一方面這些兵力可以說是在中共的炮火的直接威脅之下,而且對防衛臺澎其實並沒有什麼幫助。放太多兵力在金馬,是把他放在一個容易讓敵人消滅的地方,既對防衛臺澎沒有貢獻,同時也增加美國防衛臺澎的壓力跟付出的資源。所以其實美國對國民政府始終堅守外島是非常保留的,認為這些地方其實沒有太大的軍事價值。

因為一方面來講,你們要從那裡去反攻大陸,就當時美國衡量雙方的軍事實力,美國認為這個可以說是一種空想。另外一方面來講,也認為外島如果軍隊太多,蔣中正利用外島作為基地反攻大陸的話,如果戰事失利,有可能讓中華民國整個覆亡。那這個時候美國要不要介入,就變成非常困難的一個問題。美國如果要介入,那就等於全面捲入跟中共的再一次戰爭,那在韓戰之後,其實美國是不大願意再跟中共再發生戰爭,特別是這次如果是在中國大陸的領土上作戰,美國是毫無意願的。但是外島如果蔣中正繼續固守,又部署大軍的話,那美國就時時刻刻有被捲入國共雙方在外島衝突的危險,因此,當時的外島被認為是一個燙手山芋,既會讓美國捲入衝突,但是如果美國不防守的話,對於美國防衛自由世界的態度又是一種非常大的影響。其實跟今天的烏克蘭狀況是非常類似。

最後,英國就想了一個方法,因為知道美國不願意在外島跟中共發生衝突,捲入國共內戰,但是也不能坐視中共把外島全部席捲而去,讓自由世界丟臉,因此英國就建議,讓聯合國來出面。其實聯合國出面處理國共之間的問題,在1950年已經發生過一次,當時蘇聯不斷提出說應該讓中華人民共和國取代中華民國在聯合國的席位。那中華民國這邊就認為中共是侵略者,所以它根本沒有加入聯合國的資格,甚至還在聯合國提出控告蘇聯的所謂控蘇案。蘇聯方面不甘示弱,就提出一個反提案,叫做美國侵臺案,就是美國侵略臺灣,因此要聯合國派人來調查美國是不是有侵略臺灣。這是聯合國跟臺灣關係最直接的一次。那美國當然否認它有侵略臺灣,那美國說它沒有侵略臺灣最主要的依據,美國辯解的理由是,臺灣明明就是在中華民國政府之下,而且中華民國政府在臺灣統治地好好的,怎麼會有美國的侵略這種事?所以在臺灣不斷有人在提說臺灣所謂美屬論、代管論,這在歷史上是完全沒有任何根據的。

後來聯合國開會的時候,英國當時作為代表,就是希望說,最好中共跟中華民國在這邊共同坐下來談,來討論說到底美國有沒有侵略臺灣。結果這就讓中共有一個進入聯合國的機會,當時我們就非常緊張,認為說聯合國最好不要提到臺灣這兩個字,一提到臺灣這兩個字,對中華民國在臺灣的統治會很不利。

在1950年代初期,1952年、1953年、1954年,這個問題又再度浮出檯面,就是外島是國共雙方衝突的焦點,美國是守不想守,丟又不能丟,英國就說,那這樣子的話,最好是聯合國來調停國共雙方在外島停火,簽訂一個國際協議,這樣就可以讓外島停火,美國就不會再有這種要守也很難守、不想守,要丟也不甘心丟的這種情況。其實跟今天烏克蘭是一模一樣,今天國際間也是希望說俄國跟烏克蘭簽訂一個停火協議,避免大家介入─其實不想介入,但是也不能坐視戰爭發生的這種困局,所以說是一模一樣的。

那英國提出這個想法,其實美國非常有興趣,但是英國當時因為它已經承認中華人民共和國,所以英國建議,如果由英國直接在聯合國提出的話,中華民國一定會激烈反對,所以最好找一個亞洲的小國家,能夠提出希望由聯合國來調停國共雙方在外島的停火案;那這個國家最好是跟中華民國是有邦交的,中華民國就會比較放心;最好又是英國可以充分控制的,最後找到的就是紐西蘭。因為紐西蘭是大英國協,而且相對來講離這個區域非常遠,而且紐西蘭當時跟中華民國是有邦交的,所以就請紐西蘭出面向聯合國提出,希望聯合國出來仲裁國共雙方,就是中華人民共和國跟中華民國在外島停火,讓美國跟英國不必單獨肩負在那個地方阻擋中共的責任。

美國覺得這個想法不錯,是一個可以接受的方案,而且聯合國本來就是維持世界和平,聯合國出來仲裁停火,當然是一個可行的方法。但是蔣中正其實對這個是非常反對,因為他認為外島跟反攻大陸這個政策是連在一起,非要維持反攻大陸的宣示跟準備不可。那為什麼蔣中正總統一定要維持反攻大陸的政策?第一個,他主觀意願上來講,中國國民黨敗給了中國共產黨,敗退到臺灣來,主觀意願他當然希望復仇,恢復中華民國在中國大陸的統治,所以這個主觀意願當然是很堅強的。第二個,當時中華民國在臺灣要維持高壓統治,反攻大陸是最重要的理由,因為表示戰爭還沒有結束,所以我們還是要維持戒嚴、戰時體制、動員一切的資源。如果不講反攻大陸的話,就等於是內戰結束,當然就沒有理由再維持這個戒嚴的戰時體制,所以這其實是一個非常重要的原因。那臺灣長期的戒嚴,在反攻大陸的國策之下,就變成一個振振有辭的理由。

但是後來蔣經國接掌政權之後,其實已經表示停止反攻大陸,當時強調的口號是「三民主義統一中國」、「三分軍事,七分政治」,但是既然已經不要說是真正去反攻大陸,連這種宣示上都不再強調反攻大陸,那蔣經國還維持戒嚴一直到1987年,我認為這一點就是現代人為什麼會這麼歌頌他,我覺得這是說不過去的。因為蔣中正說反攻大陸所以要維持戒嚴,勉勉強強還有那麼一點理由,可是蔣經國的時代都已經不要反攻大陸了,那為什麼還在維持戒嚴?這個就是不打仗,但是要維持戰時體制,這是非常奇怪的事情。在蔣中正的時代,至少反攻大陸是維持戒嚴、戰時體制的一個重要的理由。

第三個原因,這在當時沒有人敢講,但是其實是很重要的,就是要維持在臺灣統治的正當性。因為中華民國政府是全中國的政府,大陸是中國的一部分,所以如果不反攻大陸,就是不盡責,就等於否認自己是中國的政府。因此只要中華民國政府堅持說我們是中國唯一的合法政府,那收復大陸這塊中國的土地,就是責無旁貸的事情。如果說不反攻大陸的話,就等於是說你作為中國的政府,又不去收回中國的土地,那這個中國政府就是假的中國政府。所以站在蔣中正總統的立場來講,他所領導的政府是中國的合法政府,那當然就是要積極收復中國的土地。

如果大家理解這個概念,就會覺得很奇怪:那今天這個中華民國政府是中國的什麼政府?如果它是中國唯一合法政府,那它應該積極去收復中國土地;可是現在在臺灣沒有人覺得說我們要去收復中國的土地,就是中國大陸,那中華民國到底是什麼?如果它是中國的政府,那當然應該收復中國的土地;但是如果它不想收復中國的土地,那它可能就不是中國的政府。像日本的政府,它當然就不會去收復中國的土地。但是如果它又不是中國的政府,那為什麼又要叫中國,以中國為名呢?所以老實說,很多人認為蔣中正反攻大陸備受批評,蔣經國逐步放棄反攻大陸,說實話,純粹就法理的概念來講的話,蔣經國是更沒有道理,既然不反攻大陸,為什麼還維持戒嚴?為什麼還繼續叫做中華民國政府?然後繼續聲稱自己是中國唯一的合法政府?這個是一個很有趣的問題

還有一個非常重要的原因,蔣中正自己要作為最高領導人,可是畢竟失去了大陸,這個最高領導人,說實在的,是一個敗軍之將,實在是無顏面對所有的人。在臺灣,我們現在對蔣中正總統是非常尊敬,還有中正紀念堂,甚至還有政府的高級官員一直認為說,外省族群心裡面的偶像,或是他們的信仰,就是兩蔣,所以不要去拆除蔣的銅像,以免傷害榮民、傷害外省族群、傷害他們的信仰,這種話在臺灣其實是甚囂塵上。可是實際上就當時的史料的揭密,其實當時撤退到臺灣來的外省族群,並不是真的那麼支持蔣中正總統,因為大家都看到了大陸末期那種金融、政治各種混亂的情況,誰要負主要責任?在當時來到臺灣這些外省人心中,其實誰要負主要責任,他們是非常非常清楚的。現在臺灣如果一直有人在說外省族群就是尊蔣,所以我們要尊蔣以免撕裂族群,這個老實講是陷外省族群於不義。因為外省族群比起當時臺灣的本土臺灣人,對蔣中正總統,尤其是孔宋家族的這種反感,不見得很低,很多人是目睹了最後的那種用人唯親、裙帶關係、朝令夕改等等,各種非常混亂的情況。

但是蔣中正來到臺灣之後,還是不斷地當自己是最高的領導人,他自己也知道很多人,甚至包括陳誠都不見得滿意,那他憑什麼坐在那個位子上?所以他一定要講反攻大陸,因為既然要反攻大陸,「除了我以外,任何人有領導跟中共大戰的那個威望嗎?」如果不反攻大陸的話,那老實講,陳誠也可以當最高領導人,甚至連顧祝同都有機會當最高領導人,何應欽也未必不能當最高領導人,因為他也當過行政院長。但是如果要戰,才必須要領導定於一尊,他才有繼續坐在那個最高領導人的位子的資格。就好像現在在臺灣,各個政黨之中,是不是有些政黨也喜歡強調說,我們團結在領袖之下,因為我們現在環境很艱難?就是芒果乾,所以我們還是要團結內部,其實芒果乾的始作俑者是蔣中正總統。

還有一個反攻大陸的重要理由就是,自己一再維持連任最高領導人,他要自圓其說,因為如果不反攻大陸的話,大家在臺灣安定下來,他就沒有理由一直連任領導人。「當時1948年,大家選我當總統,那現在為什麼我一直還在當總統?因為沒有辦法改選,不是我這個人這麼戀棧。那反攻大陸之後就可以改選了啊!我就可以不用戀棧了。所以換句話說,反攻大陸不是為了我個人,反而是我個人不想戀棧,所以我才要反攻大陸,讓我自己可以有辦法改選。」

所以反攻大陸這件事情,老實說是有非常多對內對外的理由,除了消滅共產黨的反共以外,還有很多在國民黨鞏固在臺灣統治的,不管是可以說的理由,或不能說的理由,並不是像大家覺得說他們主要目標是在反共,反共只是目標之一,最重要的是要鞏固統治。

最後一個,其實在我們上次的讀書會有講到符立德訪華團,中間有一位麥克尼先生,他是美國陸軍部的次長,他提出了一個非常長的問卷裡面,有約略講到,就是說,反攻大陸雖然對臺灣人─其實也包括外省人,實施戰時戒嚴體制,但是蔣介石跟國民黨高層也知道,臺灣人對國民黨突然加諸於臺灣的統治,很多人其實不見得滿意,那反攻大陸就是外省人全部要回大陸啊!反攻大陸之後我們就回去了,你們臺灣人就可以恢復自由了,所以大家還是來支持反攻大陸吧。所以反攻大陸對內對外,有很多可以說的理由跟不能說的理由。那大家聽了就知道,反共只是反攻大陸的其中一個部分而已。其實這些事情都有非常多的史料可以證明,但是我們的線上讀書會時間有限,所以只能擇要說明。

所以這就是為什麼要堅持反攻大陸。雖然現在很多人說所謂反共保臺,其實是有很多內外的目的。當然內外的目的反映出來,既然要演戲就要演得像,所以就要把很多的軍隊放在外島,要維持反攻大陸的形象;那把很多軍隊放在外島,老實講,毛澤東就要把這些外島從你手上拔掉,因為毛澤東也怕萬一你真的反攻大陸怎麼辦?你跑上來了,我總是要對付你。所以毛澤東要拔掉外島,那我們就要固守外島,最後結果頭痛的是美國啊!美國想,不管你反攻大陸是演戲也好,是真的也好,總之你就是必須要抓住那些外島,那毛澤東就總是要在那邊張牙舞爪,所以外島就成了當時美國跟中華民國關係裡面,最最頭痛的一個問題。所以如果能夠在外島停火,由聯合國來討論外島問題,至少可以讓外島的戰爭威脅降低,所以美國當時其實是願意支持這件事情。

但是蔣中正對美國一直對外島說三道四,希望他不要再守外島,蔣中正就對這個很反對,因為第一,他不希望聯合國多討論任何跟臺灣有關的事情,聯合國最好通通都不要談到臺灣。為什麼他不希望聯合國討論臺灣?因為聯合國裡面有蘇聯,聯合國討論臺灣,蘇聯加進來的話,對中華民國絕對沒有任何好處。

所以現在臺灣很多人在說希望聯合國介入臺灣的問題,在那個時候,我們還有聯合國否決權地位的時候,都不想要聯合國來介入臺灣問題了,因為有蘇聯;現在聯合國五個常任理事國裡面,哪一個跟我們有邦交?沒有嘛!所以現在臺灣還有很多人還在說要聯合國介入臺灣問題,要結束託管等等,那完全是沒有意義的事情,因為還有俄羅斯,還有中華人民共和國,這對臺灣來講只有更不利而已。

第二,如果照聯合國的計畫,國共雙方共同討論外島問題,簽訂停火協議,那就是兩個中國了,兩個中國的話,中華民國是中國唯一合法政府這個招牌就不靈一半了,所以這個不行。兩個中國還有一個壞處就是說,臺灣的法理地位就有可能受到衝擊,因為臺灣只有一種可能,要就是屬於中國,要就是不屬於中國,邏輯上不會有第三種可能。那如果說臺灣不屬於中國,那就是臺灣獨立了,那中華民國在臺灣就沒有基礎。那臺灣如果屬於中國,那如果說又有兩個中國,那臺灣要屬於哪一個中國?這就增加了統治臺灣的節外生枝的情況。所以不能有兩個中國,就必須只有一個中國,才有辦法讓國民政府在臺灣能夠繼續統治下去。所以為什麼在兩蔣時期長期反對兩個中國,長期反對各種在國際間讓我們有一些國際地位的這些安排,就是因為這對統治臺灣這件事情是會有衝擊的。

第三個就是說,如果外島停火,那外島停火了,他也不可能從外島派兵去攻大陸了。就是說連相互炮轟這都要停,你怎麼可能還在外島派軍隊去攻打大陸?那外島的意義就喪失了,就不利於他繼續宣傳反攻大陸的政治路線。因為既然連外島都要停火,你說我們跟中共還能打仗嗎?一定不行嘛!那我們跟中共如果在聯合國要求下停火,那還談什麼反攻大陸?所以只要外島停火,就等於是反攻大陸被聯合國禁止了;不管有沒有實力,法理上都被禁止了,就不利於他繼續宣傳反攻大陸的政治路線,而且影響臺灣的軍民士氣,因為大家就知道反攻大陸是不可能的。

可是,各位朋友想想看,如果是站在一個臺灣人的角度,如果聯合國出來協調說,中華民國跟中華人民共和國在外島停火,聯合國介入協調,並且做出保證,站在臺灣本土的人的立場,這件事情是好還是壞呢?倘若在那個時候,在外島烽火連天的時候,聯合國介入調停,要臺北跟北京共同坐下來談外島停火的問題,然後在聯合國的監督之下停火,對美國來講就覺得很好啊!因為美國可以介入,又不用戰爭,停火協議簽訂之後,基本上來講就是衝突結束。這個是美國外交的基本原則。

在這個時候,美國當然也知道蔣中正非固守外島不可,但是蔣中正固守外島這件事,也不是美國可以輕易叫他放棄的,但是英國的建議又非常有吸引力,那美國怎麼辦呢?於是在1954年10月13日,美國就派了當時的助理國務卿羅柏遜來到臺灣面見蔣中正,來跟他討論這個問題。這個就是今天我們要看的國史館的檔案內容。

羅柏遜先生這個人,他是美國的職業外交官,其實也是一個對中華民國、對於國民黨政府,相對來講是比較支持的人物。當時在美國討論是不是要處理臺灣的外島問題的時候,美國軍方幾乎全部都反對協防外島,認為外島只會讓美國捲入非常不利的戰爭,因為那個地方離大陸太近,美國要在離中國大陸那麼近的地方跟中共作戰,在軍事上是非常不划算的。可是這位羅柏遜先生,他是文人,是外交官,他力排眾議,當時他說,我們如果不守外島,外島可能馬上就丟掉了,這對我們自由世界、對美國的外交顏面,其實是一大妨害。而且他認為蔣中正固守外島,作為一個國家的領袖,放棄土地也是很難接受的。所以他其實對中華民國政府、國民黨政府,是非常友好的。因此當時的美國國務卿杜勒斯就說,好吧,既然如此的話,那你就擔任我的特使,代表我到臺北直接跟蔣中正談,特別要跟他講紐西蘭這個案子的事情,因為紐西蘭要提外島停火,你去聽聽他到底怎麼說,傳達一下我們的意見。

(1)

(1)說實話已經是美國對我們很大的善意了,因為羅柏遜先生其實是一個非常支持我們的人。於是在1954年10月13日,羅柏遜先生就來到臺灣。蔣中正當然很歡迎他來,就說:「你現在很難得來了,是不是可以多住兩天?」但是羅柏遜就說:「沒辦法,對不起!我今天晚上就要趕快回去了,必須要趕快返美。那為什麼我這次來臺非常的倉促,完全是臨時決定的。」其實老實講,他可不可以待久一點?當然可以呀!他是什麼身分的人!這又是何等重大的事情。他為什麼要這樣講?其實這就是在外交上表示說事態緊急,希望你們趕快跟我們達成協議。

所以我們的讀書會,我有一個想法,就是我們要用知識來守護臺灣!那怎麼樣用知識來守護臺灣?就是我們作為一個現代的臺灣人,希望大家都能盡量理解外交、國際關係一些基本的原理原則。特別是這些操作的策略、運作的方式,不要總是把國家想成是一個單一的個人,覺得他會怎麼樣就會怎麼樣,中間沒有什麼系統性的因素、結構性的因素。

(1)

(1)羅柏遜先生來,就是一種外交的策略,表示說美國一方面派一個對你們很支持的人;羅柏遜在中華民國還在大陸的時候,他就在美國駐中華民國的大使館,在南京,他就擔任代辦的工作,所以其實很熟。那他說不能待太久,蔣中正就說,好吧,不能待太久,那我們就趕快開始商談。羅柏遜就說:「這次因為發生一個新的問題,因為時間很趕,美國政府派我來跟總統當面商討,就是說,紐西蘭政府在聯合國安理會中,提出貴國外島停火案。根據聯合國憲章,如果在世界某地發生戰事,危及國際安全與和平,那在會員國提出之後,安理會就要受理。紐西蘭在研擬這個案子的時候,曾經跟美國政府商榷,美國政府認為此案有利無害,所以希望在紐西蘭政府提出的時候給予支持。美國政府一向認為外島很重要,應由貴國繼續保有。」意思就是說,我們沒有說一定要你們從那邊撤退,

(1)

(1)「但是根據我方軍方人士之估計,如共匪果以全力,決心來攻,除非美國願冒全面戰爭之危險,否則即使有美國第七艦隊之協助,加貴方將士之英勇作戰,亦不能守住外圍島嶼。」意思就是說,你們是守不住的。「外島若失,則對貴方無論在人民心理上或國際地位上,衝擊必然很大。但是艾森豪總統認為,總統如果沒有得到國會的許可,無權擴大第七艦隊協防臺澎的適用範圍」,也就是說,不可以包含外島在內。那如果說,美國為了保衛臺澎而不惜一戰,國會可以支持,但是如果要為了貴方外島而捲入全面戰爭,絕不會得到國會的支持。」意思就是說,外島是你們的,這個我們沒有反對,所以也沒有什麼臺灣地位未定;外島是你們的,OK,可是你要我們美國為你們外島而戰,這個國會是不會通過的。現在紐西蘭馬上就要提案了,很急啊,所以我要在他們提案之前,趕快來跟你報告,表示我們還是要聽你的意見,重視你的觀感。

其實老實講,紐西蘭什麼時候提案,美國有沒有辦法影響?當然可以啊!其實是美國跟紐西蘭要演戲,但是就說現在紐西蘭要提案了,我們現在知道了,要趕快來跟你講。其實臺美關係這種相互演戲的情況還是蠻多的。

(1)

(1) (1)

(1)那在這個情況之下,羅柏遜就繼續說了:「紐案如果提出,如果通過了,那共方又接受,那最好,雙方都停火,那外島當然還是留在貴方控制之下,所以暫時使外島的防衛問題獲得解決。如果紐案提出之後,被蘇聯否決;或者是通過,但是被中共拒絕,那麼對你們也沒有什麼損失,那蘇聯跟共匪就是和平的罪人,將來戰爭的責任就是由他們來負責。」所以如果通過,對你們有好處;不通過,老實講對你們也沒有壞處,反而壞人是他們。然後「美國政府也曾顧慮到,在紐案提出之後,共產集團方面一定會想要擴大它的討論範圍,所以紐案提出之前,運用美國在聯合國的勢力,拉攏其他的國家,限定討論的內容,除了外島停火之外,不可以涉及任何政治性的問題。」就是說,美國已經知道蔣中正─你們中華民國擔心的是臺灣的法理地位,擔心的是你們的會籍,這些都不用擔心,我們美國政府一定保證不討論這些,除了外島停火之外,都不討論;只是涉及金門外島這些的戰事,已經構成威脅世界安全跟和平的行為,聯合國要求雙方立刻停戰,如此而已。所以說老實話,美國對中華民國的安危,其實是很關心的,當然他們有他們自己的考量,可是能夠為我們想得那麼周到的,老實講也不多了。

(1)

(1)但是聽到這些話,蔣中正是贊成還是反對呢?

蔣中正聽了之後,他就說:「我們現在沒有辦法對你所說的加以研究,但是就我覺得,這一定是有共產黨在幕後策動,先求得外島的停戰,再尋求臺灣中立化,然後臺灣託管,最後達到共匪進入聯合國,及臺灣歸併中國大陸統治之目的。所以在三個禮拜之前,美國共產黨、美國左傾工會民主憲政黨,都要求外島停火,所以這代表一定是共產黨的陰謀。美國共黨領袖艾德禮訪問匪區的時候,共匪一定也是跟他說這些,所以我不相信只有紐西蘭政府的主張,紐西蘭政府對我們有害無利…」,意思就是什麼呢?他在賣芒果乾,意思就是說,這都是共產黨煽動的。所以他跟羅柏遜先生根本就是雞同鴨講。這就是真正的外交,雞同鴨講。

(1)

(1)接下來,蔣中正總統又說:「我政府自大陸撤退來臺之後,在過去數年獲得美援,略有進步。」意思就是說,你們對我們的援助稍微有一點進步,我非常感謝你們,但是我知道你們美國的政策,隨時可以變更,尤其最後必須依據自己的力量,請你知道,「現在我們這邊的人,都希望我政府領導復國」,其實這個「政府領導復國」,就是「我」啦!希望我能領導復國。所以「我政府無日不以反攻復國為唯一責任,那美國如果不幫我的話,我就抱定決心,不惜犧牲到底,完成我之職責。如果接受這個案子,海內外同胞對我政府大失所望,自由中國的民心士氣必然立刻消沉,可以斷言。」這是他的理由,這就是那些人講的反共保臺的實質。

(1)

(1)這個時候,旁邊的沈昌煥先生講話了:「聯合國的決議案,共產黨是可以不接受的,所以你現在調停也是沒用的。共匪如果接受調停的話,必須允許共匪派代表團前往申訴,這就讓共匪製造一個參入聯合國的機會,那蘇俄有可能在提出的時候,既不表示贊成,也不表示反對,採取拖延戰略,使問題擴大。」

所以簡單講,蔣、沈這兩個人就是代表中華民國,面對美國就是在「盧」,你講東我講西。

(1)

(1)羅柏遜可能也有所準備,於是他就說:「關於第一點,我已經講了,共匪可能不接受,那就代表他好戰。第二點,根據聯合國憲章,在處理提案的時候,應該要公平聽取彼此的申訴,那如果共匪接受決議案,就沒有辦法阻止他們去,那美國必將盡力使共匪在聯合國的申訴範圍限於外島停火這件事情,而不涉及其他政治問題。」那憑良心講,中共是有機會進去的,所以蔣中正先生的判斷也沒有錯,他絕對不要讓中共有機會討論這個問題。

(1)

(1)藍欽,就是當時美國駐華大使,他說,紐西蘭就要提案了,所以你現在不是反對的問題,你應該要研究他提案之後,怎麼樣產生最良好的結果。我要跟大家報告,藍欽就是外交官,當然他們也都套好了,就是說,現在的問題不是你要反對的問題,紐西蘭就要提案了,現在不是你說這個提案好不好,而是說他提了之後,我們要怎麼辦。這一點是我們在看任何國際事務的時候都是同樣的概念,就是說這件事情如果要發生的話,重點是我們要怎麼因應。

這個時候,羅柏遜就說了:「第一個,我不相信紐西蘭這個案子有幕後策動或受共產黨的影響。」為什麼他會這樣講?因為這是他們串通好的嘛!美國、英國串通好的,怎麼會是共產黨策動的呢?

第二個,「我沒有注意到美國共產黨講什麼東西,如果有,跟這個也沒有關係。因為如果是共產黨發動的議案,不管是關於中國或臺灣,其內容絕不致如此有利於我方。」各位注意到這一點,這是1954年,這個時候,羅柏遜在蔣中正的面前,已經講到中國跟臺灣並立。其實美國的立場就是這樣,當時我們筆記的人也沒有把這個地方改掉,所以這其實是蠻重要的。「至於說總統您的顧慮,臺灣託管、共匪加入聯合國,美國政府對這些事情的態度,艾森豪總統已經表明絕對反對,此該案的範圍嚴格限制於外島停火這一點,你們擔心的事情都不會討論。」

(1)

(1) (1)

(1)這個時候蔣中正就知道說,紐西蘭要提案,當場叫美國不准紐西蘭提案,這是說不過去的,紐西蘭也是個獨立國家。所以蔣中正的外交經驗還是蠻豐富的,他馬上就不提了,話題一轉:「那至於說我們簽訂雙邊條約的問題,不知道你的上司杜勒斯有沒有跟你講這件事情?」羅柏遜就說:「杜勒斯有跟我講這件事情。他的意思是,我們跟你們中華民國要簽雙邊條約,唯一的困難就是外島,美國不能夠承諾協防外島,只能說它的適用範圍限於臺澎。當然也不必明白指出說不適用於外島,或者折衷一下,保衛臺澎所必須的其他中國領土,含糊其辭,讓共匪繼續瞎摸。但是紐西蘭的案子通過之後,外島防衛就解決了,所以紐西蘭只要一提案,美國政府馬上可以用這個理由來跟你們簽雙邊條約。」意思就是說,我現在來跟你們談這個紐西蘭的案子,不但不是對你們不利,反而是促成簽訂雙邊條約的一個非常重要的推手。蔣中正就說:「既然如此的話,我們還是來談條約的事情吧。」

當天他宴請羅柏遜,吃過飯之後,他就叫更多人來了。他叫了陳誠、張群、俞鴻鈞、沈昌煥這些人來一起談。這是同一天的第二次談話。

(2)

(2)蔣中正跟羅柏遜說:「因為我們要談的這件事情很重要,所以我多找了兩個人,一個是我的副總統,一個是我的行政院長。不知道羅柏遜先生接不接受?」這也是外交的禮儀。

(2)

(2)羅柏遜就說:「我沒有意見。但是因為現在有人新加入,所以我再報告一次,在討論紐案這件事情的時候,美方秉承杜勒斯國務卿之指示,嚴格限於停火一點,絕不討論其他問題。我又找了諾蘭參議員,也跟他講過,諾蘭也支持。諾蘭向來是最支持你們的人。」意思就是說,這在我們美國是有共識的。

(2)

(2)蔣中正接下來就問:「匪方如允停戰,是否將組織委員會監督停戰?」羅柏遜回答說:「目前所計劃採取之行動,係要求共匪停止攻擊外島,及要求貴方停止攻擊共方。」蔣中正最在意的就是這一點,現在如果一停火,共匪不能打我們,我們也不能打他們,那既然連炮轟對岸都不行,怎麼可能反攻大陸?

(2)

(2)羅柏遜又說:「希望在安理會提出紐案的時候,你們先不要有什麼意見,看看共方的反應。美方保證利用在安理會的力量,將討論限於停火一事,而不討論任何其他問題。因為我方軍事人員認為,你們是守不住外島的,但是如果這個案子通過,不失為一保證外島安全之一途。再加美方同時宣布正與貴國商訂雙邊條約,更可證明美國對於臺灣之重大關切。」美國這個時候就講得很清楚,「那個時候我們就會宣布跟你們簽訂雙邊條約」。他的意思就是說:國際間調停,我們再跟你們簽雙邊條約,這樣對你們可以說萬無一失。從頭到尾,美國的立場都是非常清楚的。

說老實話,這雖然是已經接近70年前的歷史,但是,跟我們今天臺海所碰到的情況,或者是我們今天看到烏克蘭的情況,是不是還是蠻類似的?也就是說,一個國家的行事風格,或者是策略研討,其實是有它一定的思維邏輯的。

今天真的是很感動,大家在這個週末的晚上,還來聽一個相對來講是一個比較需要花時間去思考的議題。

有朋友問說美方好像很無奈?

的確是有一點,他先見了蔣中正,蔣中正不接受,還叫了很多他的手下來。美方就覺得,好像你們的事情,可是現在好像我們看得比你們還重的感覺。因為外島你們又守不住,現在希望聯合國調停停火,你們也不要。那萬一真的打起來,你們就丟掉那個地方嗎?這也不是我們想看到的。所以蔣政府這個態度,美方是有點意見的。可是畢竟外交談判就是要這樣,也不能就不跟他談。

(2)

(2)這個時候陳誠講話了,陳誠說的話非常有意思,他說:「羅先生的話,從某個角度來看,也是有理由的。」跟大家報告,這種場合,以陳誠的地位,他那樣講其實是贊成羅柏遜的,但是因為他的上司在場,他當然不能直接講贊成,但是他沒有現場講反對這兩個字,這已經是在那個場合,在不激怒蔣中正的情況下,所能表達最大限度的贊成。

陳誠有個理由,他就說:「我有個淺見,我認為紐案恐怕不能達到停火的目的,就算安理會通過紐案也沒用。」這句話的關鍵是「即使安理會通過紐案,亦未必有效」。因為安理會常任理事國有中華民國,安理會通過,意思就是說「我們還是有可能會通過的」,不是完全不會通過。因為如果我們不同意,就很難通過了。所以其實陳誠已經在釋出善意了,表示我們不是百分之百不會支持紐案,可是不一定有效。他就舉了一些例子,但是那些例子在歷史上來講,不是太類同。他說:「奠邊府之戰,當時日內瓦會議亦曾討論停火,但共方仍力攻而取之,可見匪方在欲達到其目的時,必然不顧一切,要設法達到。余以為唯有美國第七艦隊表示強硬之態度,匪方始不敢來犯。」意思就是紐案通過歸通過,還是要靠第七艦隊。但是他並沒有反對紐案,等於做球給羅柏遜打。這個就是外交場合說話的藝術。

老實說,我個人覺得,臺灣的各種教育、新聞報導,對於真正的外交或國際政治的接觸或交涉,太少人在講,所以今天我們就是利用這種機會,帶大家看看這種史料跟歷史紀錄,了解一下外交是怎麼做的。

(2)

(2)果然,羅柏遜馬上就說:「沒錯,我也覺得中共會拒絕紐案,但是他拒絕,對你們也沒有損失,因為好戰的責任就在共方擔負,美方在同意紐案時,尚可運用其努力,將討論範圍,限於外島停火一點。如果連這種限度的提案都被中共拒絕,其他的也不用討論了。」這個時候羅柏遜講了一句關鍵的話:「否則,若其他國家提出較紐案更為對我不利之議案,則我方又將如何應付?」意思就是你們中華民國不要總是覺得國際間都在挺你們,萬一有人提一個對你們更不利的議案,這個「對我不利」其實他是客氣,事實上是「對你們不利」,不是對我們美國不利。

陳誠這時候又退了一步,他說:「責任如果還沒有確定,而如奠邊府淪陷之情況,業已發生。」意思就是外島已經完蛋了。所以從陳誠說的這句話,各位覺得陳誠對守外島有沒有信心?就是沒有信心嘛!那陳誠對守外島沒有信心,其實就是在附和美國的看法。

所以從這個這麼短的史料,其實就可以一窺當時中華民國政府內部也不是沒有矛盾。陳誠表面上來講,他當然不能直接贊成美國的態度跟紐西蘭的紐案,但是實際上他開口兩次,其實都是在支持美國的談話,一個是說「我覺得你說的有道理」,另外一方面又說「萬一談到一半又像奠邊府一樣」,那我們這邊會像奠邊府一樣,就是外島嘛!意思就是說,這個時候,還是第七艦隊要來。而且陳誠講了一個非常核心的概念,他說:「紐案的提出,適足以鼓勵共匪之來攻。」意思就是說,這個停火協議,就是和平協議,只要談和平協議之前,一定是雙方會擴大戰果,然後在這個和平協議之中,爭取有利的地位。這在大概8年前,我在各個場合,就不斷地強調,只要一有和平協議的討論,一定在那之前會更不和平。現在烏克蘭跟俄羅斯之間就是這樣,因為和平協議之後就要停火,所以在停火之前,當然要拿愈多愈好。陳誠這個時候,老實說,他就看出這一點,他說,一提出紐案,搞不好中共會更強化它的軍事的攻擊,因為它知道之後要談停火協議,所以要爭取更多的東西。

所以今天在臺灣,如果有人說,我們要跟中華人民共和國談和平協議,恐怕就是像剛才講的,在那之前恐怕會有很多不和平的攻勢的行動,爭取更多的利益。

(2)

(2)然後陳誠說:「以韓戰來講,在美軍向鴨綠江前進時,美方不許其越江北進之命令尚未到達前線部隊,而此消息已為匪方所知,結果匪乃大舉侵韓,毫無顧忌。紐案之消息,儘管我方嚴守秘密,敵人必已獲知,則此案一經提出,即不啻通知匪方向外島進攻也。」

那美方是說,中共拒絕是沒差啦,它現在反正每天都在攻啊,也不必他人鼓勵。就像我們讀書會一開始跟大家講的,其實中共一直想拔掉我們的外島,換句話說美國的態度是說,不管提不提這個停火,中共都是要拔掉你們的外島。

(2)

(2)這個時候,張羣就說了:「是否安理會通過紐案時,美方亦即同時與我簽訂雙邊條約?」羅柏遜就說:「雙邊條約是要簽的,可是不能有外島,國會不會批准。所以最好的結果就是說雙邊條約簽了,安理會決議案又維持外島在貴方手中,是最好的辦法。」羅柏遜這時候又說:「我就會向杜勒斯建議說,紐案提出的同時,宣佈中美兩國已經在商討雙邊條約。」

(2)

(2)我們這邊接下來就不再談紐案,就一直在討論這個條約有沒有包括外島。俞鴻鈞說:「美國維持和平最有效的辦法,就是跟我們簽訂雙邊條約。」張羣問:「該約可否包括外島在內?」等等。

(2)

(2)羅柏遜的立場很清楚,就把剛才的話再重複一遍,說「你們放心啦!紐案絕對不受共產黨任何影響,尤其澳洲、紐西蘭,他們是聽我們美國的,美國完全可以請他們幫忙協助,基本上紐西蘭是美澳紐公約的一員,這個公約並無英國在內,我知道你們很討厭英國,所以紐西蘭不但在軍事上仰賴美國,外交上也是聽美國的。」他特別提到他知道我們很討厭英國,美澳紐公約裡頭沒有英國,這個說實話,有點此地無銀三百兩。

(2)

(2)蔣中正就說,好吧,不管紐西蘭是否受共產黨影響,但是結果可能與受共產黨影響也沒什麼差別,但是重點來講,是會不會被人家知道。

(2)

(2)羅柏遜先生你現在來臺灣,人家就在猜你是不是來跟我們討論這個問題,但是國務院對外宣稱是來講美援,實際上是沒有人會相信的。那人家就會討論這件事情,討論這件事情的話,搞不好就導致剛才陳誠講的,既然是討論雙邊條約、討論紐案的停火,中共可能來攻,所以騙不了他們的。羅柏遜就說,既然我們國務院是說我來是為了美援,這樣的話,我還是會發表一個跟美援有關的聲明,表示我來這裡是來討論美援的問題。

各位朋友記不記得,去年美國有參議員來臺宣布援助臺灣疫苗的事情?映照這個68年前的歷史,大家會不會覺得他們只有在談疫苗的事情?一定是不只嘛!非常相似!

當時羅柏遜先生閃電訪臺,美國方面發布他是為美援而來,實際上他是來討論雙邊條約跟紐案的問題,其實跟美援沒有什麼直接的關係。但是話已經講出去了,他還是會發表跟美援有關的聲明。那他又表示了一個善意,說「我要發表的聲明,先請你蔣中正總統先看一下」。

(2)

(2)那麼這個時候,就來到了今天的關鍵。他說:「如果你們中華民國在紐案提出的時候,先不要反對,那我就跟杜勒斯建議,不管你們討論結果怎麼樣,中美立刻商訂雙邊條約;這個「中」指的是中華民國。這就是美國的王牌。意思就是說,只要你們不反對,我會跟我老闆講,只要是開始在討論,我們立刻宣布要跟中華民國簽訂雙邊條約。

(2)

(2)這時候蔣中正一聽,馬上就說:「你這麼一提,對我們軍民心理上的打擊,必將比馬歇爾調處失敗的狀況更嚴重,這個代表美國阻止我們反攻大陸,代表我們中國人民對我政府、對美國,必將失去信心。老實講,如果美國真的阻止我們反攻大陸,中國人民對我政府恐怕不會是失去信心,是對「我」失去信心啦!就是我蔣中正啦!對美國會不會失去信心?也不會啦!老實講,臺灣有什麼人會覺得說美國不支持我們反攻大陸,對美國會沒有信心?臺灣有幾個人真的想要反攻大陸回去?臺灣本地人從來沒有去過大陸的,會想要反攻大陸嗎?不會嘛!

當時做紀錄的人,老實講,一直強調「我」,而不是強調中華民國,也不是強調我國,我認為也是別有意義。老一輩這些記錄歷史的人,常常也是有歷史就是要流傳千古的概念,這叫史筆,記錄的那種文字,用字遣詞,都是蠻講究的。

這個時候蔣中正又重新再講了:如果你提了紐案,蘇俄、共匪要提條件,停戰小組、臺灣託管、共匪進入聯合國、臺灣交予中共…,所以如果我是蘇聯維辛斯基代表,我不反對,也不贊成,採取中間路線,讓美國跟中華民國進退兩難,「余信余之判斷,必無錯誤」。安理會如果通過紐案,照你講的,中共不接受,責任就在他們,那中共根本不在乎責任與道義問題啊!講這些又有什麼用?所以這個提案對我有百害而無一利。

(2)

(2)羅柏遜還是跟他說,你也不要這麼武斷下結論,還是應該看紐案的內容,還有提出的時候美方如何應對而定。蔣中正就說:不管啦!「我國人民必視紐案係美方所提出者一樣」,什麼紐案就是你們美國提的!都賴給美國就對了。「我政府因聽信美國特使馬歇爾將軍之調停而失去大陸,都是你們美國的責任,現在如果再接受美方停火的建議,我們人民不但無法同情美國,對我政府更不能有所原諒。」當時我們就是聽你們的調停才失去大陸,意思就是把失去大陸的責任甩鍋到美國頭上,「當時是因為缺乏經驗,就算了,現在退守臺灣,並已有過慘痛教訓,現在怎麼可能再重蹈覆輒」。就是對我百害而無一利。

各位想想,長年以來中華民國對於到底為什麼會失去大陸,讓我們接受到的歷史教育都說是美國的責任,美國的調停,現在某些族群是不是經常強調這種概念?所以這個歷史是很悠久了。

(2)

(2)羅柏遜說,任何國家提案,按照聯合國憲章加以受理之後,美國不能不加以支持。蔣中正就說,我相信美國一定能勸阻紐西蘭不提出此案,除非美國要利用這個提案,作為訂立中美雙邊條約之理由,否則紐案之提出,對我們兩國只有共同害處,毫無益處可言。

(2)

(2)羅柏遜就再次強調:「第一,美國總統無權擴大對于第七艦隊之命令,而保衛外島,第二,在軍事上認為外島無法確保,第三,倘蘇俄對紐案不加否決,則外島仍可暫留貴方手中,同時中美之間,可以商定雙邊條約,結果自將加強中國地位。」強調他的立場不會變。

蔣中正這個時候又講了一句很神奇的話:「余個人及軍民之心理上,甯願見外島苦戰而失陷,亦不願見停火」,意思就是說寧可死人丟掉了,也不要停火。後來果然他一語成讖,第二年一江山果然就苦戰而失陷。所以有的時候話真的不能亂講。

(2)

(2)然後他又舉了越南當例子:「以越南為例,在日內瓦談判停戰時,共方非至獲得河內海防後,決不同意,而河內海防奉送以後,將來整個越南,亦必隨之而失。此次紐案如果提出,其所可引起之後果,即第一步首先外島停火,第二步在聯合國停火談判會議,必引起臺灣問題,第三步英印等國提出共匪加入聯合國,第四部臺灣托管,最後第五步則共匪加入聯合國後,臺灣劃歸共匪所有。」還是在盧這些東西。

(2)

(2)這個時候,羅柏遜覺得也談很久了,就直接講了:「如紐案提出時,美政府即宣佈與貴方商訂雙邊條約,是否于中國有益?」蔣中正這個時候講出他最後的底牌:「同時宣佈並無益處,為中美兩國利益著想,應該先行宣佈,始可安我軍民之心。」意思就是說,你要在紐案提出之前先宣布,「始可安我軍民之心」,這是我真正要的東西。

但是,各位想一想,在紐案提出之前,就算美國先宣布了,紐案那些問題是不是還是一樣?但是蔣中正說沒關係了,代表他前面說的都不是重點,意思就是他要的就是紐案提出之前,美國先宣布跟我們簽訂雙邊條約,其他都沒有關係。只要做到這一點,其他那些問題也不成問題了。美國當然覺得,你剛才講那麼多,原來就是為了要這個。但是,好啦,就算像你要的,先宣布了,你的問題難道就解決了嗎?其實也沒有。代表你覺得那些問題也不是真正的問題。

(2)

(2)這是第二次的談話紀錄。那羅柏遜最後是說:「紐案之提出,可使美政府易于與貴方簽訂雙邊條約而獲得國會之支持。」最後結果,雙方就達成了協議,就是美國正式宣布要跟中華民國簽訂雙邊條約。(中美共同防禦條約)

後來紐案有沒有提出呢?最後紐案是沒有提出。所以嚴格講,蔣中正的「盧」功,在當時來講,還是被美國接受。這個就是他的反共保臺在歷史上的一個非常重要的紀錄。不過臺灣很少人注意到這一段時間。至於說後來的《中美共同防禦條約》的簽訂,我們會在以後的讀書會,陸續把條約的簽訂、條約的內容相關的部分,跟後來大陳島撤退跟金門炮戰,做綜合的討論。

有朋友問說,為什麼後來紐案沒有再提?

因為在美國跟中華民國簽訂《中美共同防禦條約》之後,中共後來就在一江山發動攻擊,測試中美共同防禦的強度,最後果然發生了當時蔣中正所講的事情,就是寧可戰死而失去外島。一江山在1955年年初被打下來之後,美國就正式提出說大陳島撤退,這個根本守不住,意思就是要蔣中正放棄。蔣中正迫於無奈,也只好同意,最後結果就是大陳島撤退。大陳島撤退之後,就只剩下金馬。美國最後又做了一次讓步,美國在1955年通過了《福爾摩沙決議案》,《福爾摩沙決議案》就是說必要的時候,總統可以下令防衛他認為有需要為了臺澎安全,有必要防守的任何地方,那就是說等於變相的把金馬外島,美國總統如果認為說對防衛臺澎有幫助,就可以授權軍隊防衛外島。所以就是美國又做了一次讓步。說實話是不太容易,美國對臺灣在這方面,至少在那個年代,可以說真的是仁至義盡。

因為防守這些區域,其實理論上來講,純然是我們自己的責任。在這中間的過程當中,後來由紐西蘭進一步提出說由聯合國來討論外島的問題,就在中華民國的激烈反對之下,始終沒有落實。也就是說,中華民國對於聯合國不要討論這些問題,也就是本身對法理地位的這種擔憂,是大於對真正安全的擔憂。這是我個人的解讀。

有朋友問一個很好的問題:紐案如果提出,中共會怎麼因應?

以當時的情況,中共應該會相應不理,完全不理會。當時中共的理由一定是說臺灣是中國的一部分,外島是中國的一部分,聯合國無權干預中國內政。不過這個也在當時美國的計算當中。

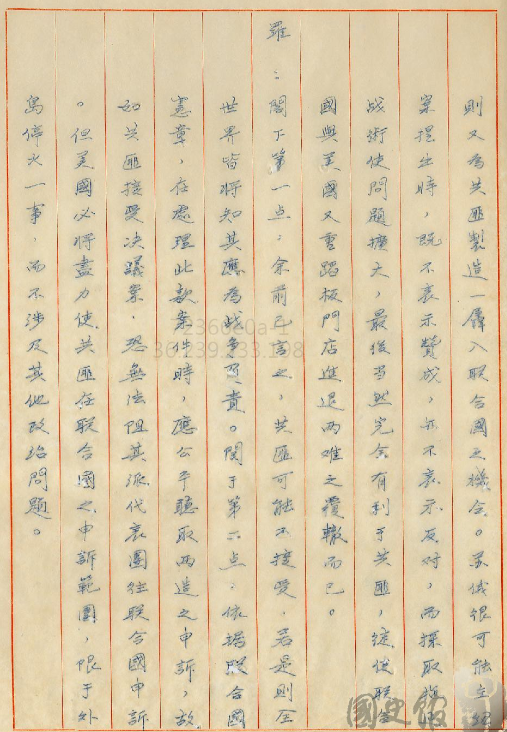

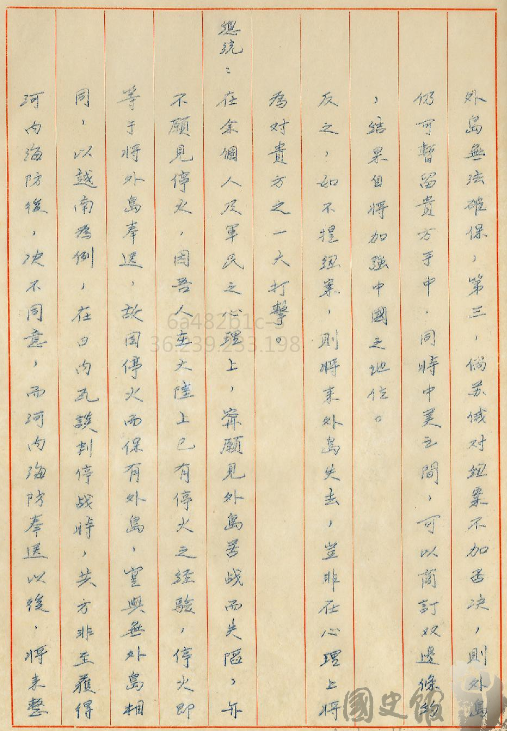

(3)

(3)當天晚上蔣中正跟羅柏遜還有針對紐案的第三次談話,我們再看一下。

(3)

(3)蔣中正在第三次會議的時候,提出他對紐案最後的底線,羅柏遜就給他確認了一下:我聽了你講了那麼久,對中華民國的立場,我再確認一下:第一個,你們希望紐案最好不要提出;第二個,必須提的話,在提出之前,或者至少在提的時候,美國宣布跟你們簽訂雙邊條約。然後你們希望雙邊條約在聯合國安理會對紐案做決定之前,就趕快簽字。意思就是不管怎麼樣,雙邊條約先有。我確認你們的看法對不對。蔣中正對羅柏遜的確認,加了一句話說:「如果你們紐案的文字上,指出共匪為侵略者,那我不但不會反對,還予以支持。」蔣中正有點出爾反爾,就是如果你只要在那中間加上共匪為侵略者,那前面的那些問題都不是問題,我可以支持。

有朋友問說,美國為什麼會這麼遷就蔣中正?

第一個,我認為美國還是對蔣中正相當尊重,這是事實。但是後來對於蔣經國,老實說就沒有這樣的態度。這是非常明顯的差異。第二個,蔣中正說老實話,在外交上什麼時候放,什麼時候收,我認為除了在聯合國那個議題,當然,聯合國那個議題是有一個非常重大的因素,那涉及中華民國合法性的問題,其他的問題,我們可以看到,他都是前面盧一大堆,但是最後也不是那麼堅持。像我們聽了一個晚上,他一直反對紐案,但是最後突然講了一句話,就是說,「只要你紐案裡面加上共匪是侵略者,我就不會反對,我還會支持。」那他前面講那麼多是在幹嘛?意思就是說,其實他也知道什麼時候要退讓。

美國其實也很知道說,蔣中正很多時候是講高興的,讓他在他的部下前面開心,他其實並沒有那麼不務實。但是我個人的研究,後來蔣經國就遠遠沒有他父親那麼務實,所以才會接受什麼洛桑協議這些永難翻身的東西。所以現在臺灣大家都在捧蔣經國,對蔣中正相當的貶抑,至少就外交上來講的話,我不認為蔣中正比蔣經國差,我認為是好很多。(奧運名稱「中華台北」的由來)

如果紐案促成外島停火,大家認為是好事還是壞事?

大家看到後面這一段,蔣中正說只要有條約、加入共匪為侵略者,他會支持紐案,意思是說紐案在他看來,其實剛才講的那些不利的因素,都是他在講的,他並沒有真的覺得紐案不能提,重點是他要用他的這個反對來爭取雙邊條約。後來雙邊條約的確美國也同意了,他就不是那麼反對紐案。但是,如果說,真的透過紐案走向兩岸簽訂停火協議,對於臺灣的未來,就是提早跟中共進行談判,這個結果就很難說。那如果臺灣開始跟中共進行政治談判,就像有位朋友講的,「實力決定一切」,這就很難說了,尤其停火協議是個很複雜的問題。所以當時蔣中正的盧,讓這個停火協議最後也沒有出現,說實話,我個人認為還是利大於弊。雖然他的外交態度,老實講,像我們剛才看的,看起來像是小孩子一樣,而且他前面講過的,都證明只是一種姿態而已,但是臺灣如果那個時候真的跟中共開始進行協商跟停火,我認為恐怕是比較不好。

有朋友提到,當時臺灣人對自己未來的走向沒有主見。

老實講當然是。其實說實話,我們剛才的討論,陳誠相對是比較務實的,但是沒有辦法。後來陳誠跟蔣中正之間的關係,比起後來李登輝跟郝柏村這些什麼黨內主流派跟非主流派,我看是只有更加的精彩。大家如果有興趣,可以去讀陳誠先生日記。但是蔣中正其實也知道陳誠反對他,在蔣中正日記裡面對陳誠也是非常有意見,不過他至少在這麼重要的場合,還是叫陳誠來參加意見。我認為後來蔣經國在這方面,恐怕在他身邊就沒有任何一個像陳誠這樣子,可以在蔣中正前面還能夠講這種話的人。

文件來源:

文件一:〈外交—蔣中正接見美方代表談話紀錄(十)〉,《蔣經國總統文物》,國史館藏,數位典藏號:005-010205-00072-002

文件二:〈外交—蔣中正接見美方代表談話紀錄(十一)〉,《蔣經國總統文物》,國史館藏,數位典藏號:005-010205-00073-002。

文件三:〈外交—蔣中正接見美方代表談話紀錄(十)〉,《蔣經國總統文物》,國史館藏,數位典藏號:005-010205-00072-004

0則留言